La semiotica nucleare: come si comunica con il futuro?

Dall’antico simbolo solare al segno nazista, fino ai depositi di scorie radioattive: come trasmettere messaggi universali per migliaia di anni tra linguaggi che cambiano, simboli che mutano e paesaggi progettati per respingere l’uomo.

La svastica è uno dei simboli più antichi al mondo. Appare per la prima volta nelle incisioni paleolitiche della cultura di Mezín, realizzate più di 12.000 anni fa. Era un ornamento ricorrente nelle ceramiche neolitiche dell’Anatolia, dell’Europa orientale e dell’area egea. La troviamo sulle sigillature della civiltà di Harappa nella valle dell’Indo, sui vasi micenei, nei tessili scandinavi dell’età del Bronzo e sui bronzi cinesi della dinastia Zhou. In India era un emblema solare, mentre nelle tradizioni hindu, buddhista e giainista rappresenta un augurio di prosperità. Tutti noi, però – almeno in occidente – la associamo immediatamente a uno dei più grandi orrori della storia dell’umanità. Il 20 giugno 1920, il “significato” della svastica è mutato per sempre: Adolf Hitler la inserisce, ruotata di 45°, nella bandiera del Partito Nazionalsocialista. Il 15 settembre 1935 la proclama emblema nazionale del terzo Reich. Il resto, purtroppo, è storia.

Ora, proviamo a immaginare un essere umano che vive in un futuro post-apocalittico. Il mondo, la cultura, la società del 10.000 d.C. sono stati ricostruiti da zero, con fatica e lentezza, dopo un disastro che ha spazzato via l’intera memoria storica che possediamo oggi. L’umano in questione parla una lingua totalmente inedita, che non conserva alcun elemento di contatto con i nostri idiomi. Libri, pergamene, iscrizioni, cartelli stradali: non è in grado di decifrare nessun “segno” sopravvissuto all’apocalisse. Ecco, come reagirebbe costui dinnanzi alle svastiche ritratte nella foto della Germania nazista, avendo visto lo stesso simbolo in un tempio buddista? Sarebbe in grado di comprenderne i diversi significati, oppure inizierebbe a creare astrusi collegamenti fra Hitler e i monaci Shaolin? Tutto questo, per quanto possa sembrare un mero esercizio fantascientifico, è in realtà un problema con dei risvolti incredibilmente concreti.

Nel 1981, il Dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti – dopo 25 anni di produzione energetica nucleare – ha avviato un progetto di smaltimento delle scorie su scala nazionale: i rifiuti, all’epoca, ammontavano già a diverse tonnellate, e il loro stoccaggio sicuro imponeva una pianificazione curata nei minimi dettagli. Venne subito valutata (per quanto sembri assurdo, è così) l’ipotesi di “scaricarle” nello spazio, ma un eventuale incidente durante il lancio dei missili avrebbe creato conseguenze catastrofiche. L’opzione più logica, tutt’ora in uso, prevedeva dunque l’interramento del materiale in depositi geologici, situati a centinaia di metri di profondità. Quanto è “longeva”, però, questa soluzione?

La radioattività del plutonio-239 (l’isotopo fissile più abbondante nel combustibile esausto) si dimezza ogni 24.000 anni. In altre parole, le scorie che abbiamo stoccato nei depositi resteranno dannose per diversi millenni. Il problema, che già nell’81 qualcuno iniziava a intravedere con crescente chiarezza, è il seguente: come comunicare la loro pericolosità agli umani del futuro? Considerando prioritaria la sicurezza della nostra specie – assumendo, giustamente, questo principio come eterno e assoluto – serve un progetto senza una “data di scadenza”. Questo non è un dettaglio secondario. Anche perché, considerando i nostri precedenti storici, risulta del tutto impossibile prevedere cosa accadrà fra 10.000 anni alla nostra cultura, alla nostra memoria, al nostro stesso linguaggio. Quarant’anni fa non si parlava (così assiduamente) di riscaldamento globale, ma erano ben contemplate catastrofi naturali e guerre atomiche: il mondo che conosciamo oggi – e con esso le nozioni, la memoria, l’esperienza – potrebbe scomparire nell’arco di qualche secolo. Alcuni esempi ci aiutano a definire la portata del dilemma.

La lingua attualmente più diffusa al mondo è l’inglese, nella sua versione moderna. Bene: mille anni fa non esisteva. Il Tamil, uno degli idiomi più antichi al mondo, è decifrabile esclusivamente da studiosi con una profonda preparazione specialistica. Ci sono voluti 23 lunghissimi anni per decifrare i geroglifici della Stele di Rosetta, malgrado sulla stessa lastra di granito fosse presente il medesimo testo in greco antico, perfettamente comprensibile. Il linguaggio, per essere chiari, non è uno strumento “affidabile”: non è un mezzo che garantisce la corretta trasmissione di un’informazione nel corso dei millenni. Non basta tappezzare l’ingresso del deposito con cartelli che esclamano “non entrare!”,“pericolo!”, “radiazioni mortali!”. Risulta altamente improbabile che fra 10.000 anni qualcuno sia in grado di leggerli. C’è di peggio: anche un messaggio limpido, decifrabile (in termini linguistici) da chiunque, non assicura un’automatica trasmissione di informazione. Un esempio di questo principio – uno eclatante – si trova in Giappone.

Lungo le coste di Honshū e Hokkaidō affiorano centinaia di tsunami stones: stele di granito, scolpite a partire dal XIV secolo, posizionate per indicare la quota massima raggiunta dalle onde dei maremoti che, storicamente, hanno devastato l’area. Su una di esse, ad Aneyoshi, si legge: “Non costruire al di sotto di questa pietra”. Nel 2011, come ricorderete, sul Giappone si è abbattuto un imponente tsunami. Quando l’onda Tōhoku travolse la regione, gli abitanti di Aneyoshi ricordarono la lezione incisa dai loro avi e corsero in collina; nel villaggio non si contarono vittime. Poco più a sud, invece, dove le pietre erano diventate un mero arredo urbano, il mare si prese migliaia di vite. L’episodio dimostra una verità fondamentale: un monito – un avvertimento – può effettivamente resistere nel corso dei secoli, sopravvivendo al suo stesso “creatore”, a patto che il messaggio conservi un valore per le persone che ne rinnovano il senso. La permanenza materiale non basta; serve una rigorosa manutenzione culturale.

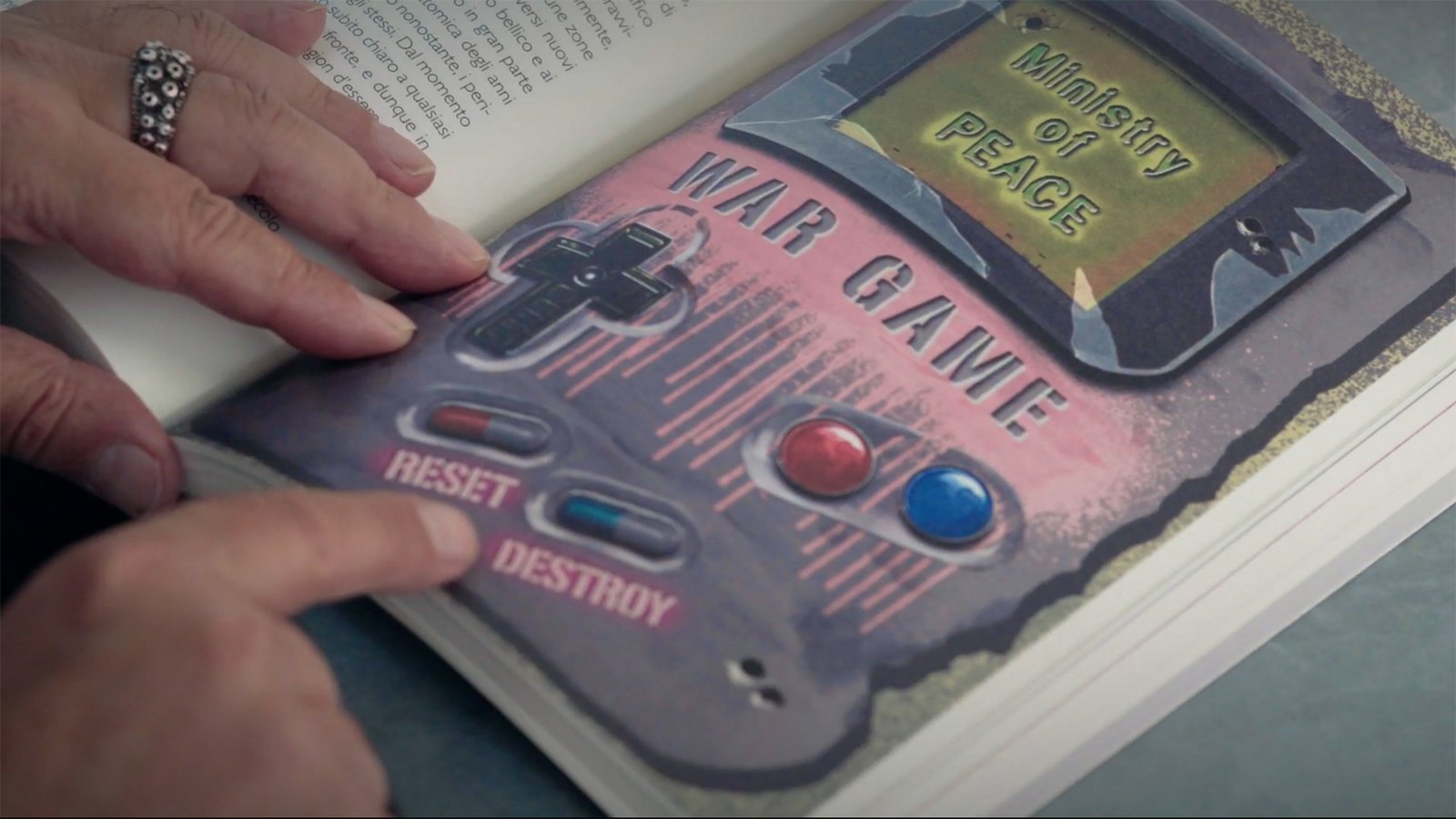

Bene, torniamo al 1981. Dopo pochi mesi, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti aveva ormai compreso la portata del problema delle scorie. Venne ufficialmente formato un gruppo di lavoro: la “Human Interference Task Force”, composta da archeologi, climatologi, linguisti, antropologi e ingegneri, ai quali venne affidata la comunicazione inter-millenaria dei pericoli annessi alla radioattività. Nei documenti ufficiali comparve, nero su bianco, il termine “semiotica nucleare”: una pratica progettuale che unisce fisica, linguistica, psicologia evolutiva, geologia, architettura e perfino storytelling religioso. L’approccio dichiaratamente multidisciplinare permise alla squadra di comprendere i limiti di ogni sistema segnico tradizionale: linguaggio visivo in testa. Come detto, la scrittura è un vettore informativo intrinsecamente instabile – ma anche le immagini sono altrettanto imprevedibili. Se, per dire, noi creassimo una “vignetta” composta da una figura umana, un simbolo radioattivo e infine un teschio, una lettura impropria del “testo” ne ribalterebbe il senso: l’ordine consequenziale sinistra-destra racconta malattia, contaminazione, pericolo fatale; viceversa, interpretate da destra verso sinistra, le immagini esprimono un messaggio di guarigione. Esasperando il concetto: “porta un morto nel deposito! Le radiazioni lo faranno resuscitare!”. Sembra stupido, ma non lo è affatto. I simboli, purtroppo, mutano nel tempo: l’esempio della svastica è emblematico.

Ora, la task force discusse numerose idee… “bizzarre”. Una delle più originali consisteva nel modificare geneticamente intere generazioni di gatti – giuro – affinché la loro pelliccia reagisse alle radiazioni, fino a illuminarsi d’un verde brillante. Il principio era solido, perfino sensato: i gatti sono stati domesticati millenni fa, presidiano quasi tutte le culture del mondo, ed è altamente probabile che la loro vicinanza agli umani possa sopravvivere a qualunque catastrofe. Tramandando un monito semplice attraverso rituali pseudoreligiosi, tipo “se vedi il gatto verde, scappa”, i ricercatori speravano di ricalcare l’efficacia delle leggi ataviche, delle leggende, del folklore: chiunque avesse incontrato un felino fosforescente avrebbe subito provato un brivido di terrore, avvertendo chiunque di allontanarsi dall’area “proibita”. Da chi? Era irrilevante: la paura, come sappiamo, funziona molto meglio della ragione. Nulla era troppo bizzarro, perché non si stavano cercando soluzioni elegante, ma tabù viscerali.

Passarono 12 anni. Le proposte abbondavano, ma era il momento di trovare qualcosa di pratico e realistico. Ricordiamoci che il committente del lavoro era il Governo degli U.S.A., non una produzione cinematografica. Nel 1993, il gruppo confluì nei laboratori Sandia. Con il supporto di altri ricercatori (ormai era difficile anche solo “contare” tutte le persone coinvolte nel progetto) venne elaborato il piano tuttora di riferimento per il deposito WIPP, collocato in New Mexico. La proposta si concretizzò attorno a un modello architettonico-artistico-concettuale: in superficie sarebbe sorto un “paesaggio ostile” di punte granitiche, lastre di basalto e terrapieni – un vero “linguaggio fisico di repulsione” – mentre a 600 metri di profondità le scorie avrebbero riposato in una tomba avvolta nel salgemma.

Il rapporto SAND 92-1382 raccomandava alcune precise linee guida per il sito. Le stime del costo dell’opera, complessivamente, si aggirano attorno ai 19 miliardi di dollari. Difficile stabilire se verranno applicate alla lettera, anche perché i lavori preventivati partiranno solo dopo la chiusura del deposito, ancora in funzione. Potrebbero volerci anni, forse decenni. È sicuro, però, che laddove venissero realizzati tutti gli interventi raccomandati dalla task force, l’ambiente attorno al WIPP diventerebbe uno sterminato teatro di land art e concettualismo linguistico, fino a diventare la più costosa (per quanto impropria) opera d’arte mai finanziata da un Governo.

Mi spiego. Fra scavi, infrastrutture e marcatori, il progetto prevede diversi livelli concentrici di “avvertimenti” declinati in tre rispettive soluzioni simboliche. Un “paesaggio di repulsione” – come detto – cui si sommano “pittogrammi narrativi” e una “stanza dei massaggi”. All’esterno, i ricercatori hanno immaginato 32 pilastri di granito alti quanto un palazzo di due piani, circondati da campi di spine di basalto e terrapieni a X: un set cinematografico post-apocalittico che punta a generare istintivamente disagio. L’effetto dev’essere l’esatto opposto di un “benvenuti”.

Per chi, malgrado l’avvertimento, continuasse nel percorso, sono stati progettati dei pannelli di pietra con sequenze incise. Ricordate il discorso sulla didascalia? Ecco, qui si è pensato a una sequenza “figura umana sana-figura entra nel sito-figura mostra segni di malattia-figura muore”. L’aspetto cruciale, per ovviare al rischio di interpretazioni topologiche scorrette, è l’asimmetria: le vignette non sono allineate perché il lettore non le possa invertire come un fumetto letto da destra a sinistra, trasformando la morte in guarigione.

Infine, nel cuore del sito, si trova una camera che ospita una lastra litica in sette lingue (inglese, spagnolo, russo, francese, cinese, arabo, navajo) più alcuni spazi bianchi per future traduzioni. La frase-manifesto recita: “This is not a place of honor. No highly esteemed deed is commemorated here” (questo non è un lugo di onore…). Un’accortezza lessicale importante: si evita ogni retorica eroica, perché la commemorazione potrebbe attirare curiosi.

In definitiva, la semiotica nucleare applica alla perfezione il concetto di “ridondanza”: vale la pena chiarirne il perimetro scientifico. Secondo il matematico Claude Shannon, padre della teoria dell’informazione, un messaggio che attraversa un “canale rumoroso” – cavi telefonici, radio a valvole o, in questo caso, dieci millenni – rischia di deformarsi. L’unico modo di ridurre l’errore è replicare il contenuto: più copie, più lunghezze d’onda, più materiali. Il codice Morse usa tre simboli (punto, linea, pausa) in mille combinazioni perché un’interferenza non cancelli l’intera parola; il CD audio duplica i bit affinché un graffio non muti le tracce in rumore bianco. Nelle comunicazioni militari via radio si dice “bravo” e “delta” invece di “b” o “d”, facilmente confondibili. “More” (“di più”), in questo caso, è meglio “di meno”. Nel WIPP in Nuovo Messico, la ridondanza diventa: pietra + architettura + testo + narrazione mitica. Se svanisce un elemento, ne resta un altro. Funzionerà? Temo che nessuno di noi sarà lì per vederlo.

A ogni modo, c’è chi ha scelto di applicare una filosofia diametralmente opposta. La Finlandia, con il deposito Onkalo, ha scelto di affidarsi all’oblio. Nessun marcatore, nessun mito: tutte le scorie sono sigillate nell’oscurità di una miniera di diorite. Se nessuno vede, nessuno sarà tentato di scavare nel terreno. Certo, potrebbe accadere lo stesso, ma sarà per puro caso. Nel calcolo delle probabilità, si è scelto di evitare qualunque segno che indichi qualcosa di “speciale”, un dettaglio che potrebbe attirare la curiosità invece di allontanare le persone. È una scommessa radicale: una “contro-ridondanza” totale.

Qualunque sia la strategia utilizzata, il denominatore comune è la consapevolezza che il futuro non condivide le nostre certezze semiotiche. Progettare un avviso universale equivale a costruire un alfabeto nel quale il significato è inscritto nella materia stessa: la densità del granito, la geometria non-euclidea del paesaggio, la ripetizione ossessiva di un pattern. Con il rischio, sempre presente, che il messaggio finisca con l’attirare a sé, invece di respingere.

Forse l’umanità del 12.025 riderà di questi nostri timori, come noi sorridiamo dei motti apotropaici d’età classica; forse interpreterà il sito WIPP come un mausoleo, forse come un portale sacro, forse non lo troverà affatto. Ma il tentativo di comunicare oltre la barriera delle lingue, delle ideologie e dei crolli tecnologici rimane un meraviglioso esperimento, un laboratorio di “contaminazione” (termine infelice, lo so) fra scienza e arte. Qui, sul limite fra fisica delle particelle e scultura monumentale, si scrive l’unica lettera che l’Homo sapiens abbia mai cercato di indirizzare esplicitamente ai suoi pro-pro-pro-pro-pro-pronipoti. Se il messaggio arriverà – con tutte le conseguenze del caso – lo deciderà solo il tempo.

Creativo, docente ed esperto di cultura visiva, Alessandro Carnevale lavora in TV da diversi anni e ha esposto le sue opere in tutto il mondo. Nel 2020, la Business School de Il Sole 24 Ore lo ha inserito tra i cinque migliori content creator italiani in campo artistico: sui social media si occupa di divulgazione culturale, coprendo un ampio spettro di discipline, tra cui la psicologia della percezione, la semiotica visiva, la filosofia estetica e l'arte contemporanea. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, pubblicato saggi e scritto una serie di graphic novel insieme al fisico teorico Davide De Biasio; è direttore artistico di un museo all'aperto. Oggi, come consulente, lavora nel mondo della comunicazione, della formazione e dell'educazione.