L’OMICIDIO DI FRANCESCA ALINOVI

Una critica d’arte geniale e controversa, i retroscena del DAMS, il legame con gli artisti emergenti. Il delitto che ha sconvolto la città di Bologna negli anni Ottanta.

È la mattina del 23 gennaio 1997, a Barcellona. Il clima è più mite rispetto ad altri Paesi europei in questo stesso mese, merito forse della vicinanza del mare che, con le sue correnti, porta via l’umidità dell’inverno. Siamo nel quartiere Penuela, dove, tra le vie che salgono ripide dal Manzanarre alla Puerta del Sol, il rumore dei bar notturni si mescola al tintinnio dei bicchieri di birra e il profumo delle tapas invade l’aria. In questo angolo di città, dove povertà e sogni di pseudo artisti si intrecciano, passeggia un uomo: sigaretta in bocca, occhiali da sole e una postura longilinea. I suoi capelli lisci e fini sfiorano appena il colletto della camicia. Sta pensando alla sua mattinata, senza sapere che lì, in quel momento, la sua vita starà per cambiare per sempre.

Improvvisamente, una voce lo interrompe: “Documentación por favor”. Il passaporto è a posto, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Ma la voce continua, secca: “Nombre y apellidos, por favor?”. L’uomo inizia a insospettirsi, ma la sua voce resta impassibile. “Giampiero Contini”, risponde. Non ha il tempo di aggiungere altro. Immediatamente, sente le mani bloccarsi e le braccia piegarsi in una posizione innaturale. Preso. Arrestato. I poliziotti sanno che quello non è il suo vero nome e, dopo anni di indagini, sono finalmente riusciti a catturarlo.

È così che si conclude una storia che era iniziata il 15 giugno 1983, a Bologna.

Ma facciamo un passo indietro.

Francesca Alinovi

Francesca Alinovi

Bologna, sabato 11 giugno 1983, circa le 18:30. Un gruppo numeroso di persone si è radunato alla Galleria Neon, lo spazio espositivo diretto e fondato da Gino Gianuizzi, un luogo di vera sperimentazione, dove molti degli artisti che oggi conosciamo hanno esposto almeno una volta nella vita. Quella sera inaugurano due mostre, due eventi curati da Francesca Alinovi, una giovane curatrice che si sta facendo strada nell’insidioso mondo dell’arte contemporanea. I suoi capelli sono arruffati, come sempre; indossa pantaloni di pelle neri e il suo corpo sprigiona un coraggio magnetico, evidente agli occhi di chi la osserva. Si chiacchiera, si beve, si ride. A Bologna, quando Francesca organizza qualcosa, accorrono sempre in molti; sarà per le sue lezioni al DAMS, che qualcuno definisce dei veri e propri happening, sarà per il suo fiuto nello scoprire artisti promettenti, o per quei suoi testi di critica d’arte che riescono a colpire e smuovere gli animi di chi li legge. Sono tante le ragioni, ma una cosa è certa: è un essere raro, magnetico.

Quella sera si festeggia, bisogna gioire per il successo di quegli eventi. Francesca è un’anima viva, punk, non solo per il suo abbigliamento, ma anche per il modo in cui affronta la vita. E così, tutti a ballare con lei fino alle prime ore dell’alba. Stanchi e sbronzi per l’entusiasmo di quella notte, si torna a casa. Francesca ospita alcuni amici artisti. A Bologna, a giugno, si può già dormire con le finestre socchiuse, è vero, manca il mare, ma non siamo mica a Barcellona.

La sveglia non suona troppo tardi quella domenica, poi una doccia per lavare via le impurità della notte. Francesca torna in camera e si ferma di fronte all’armadio. "Come si scelgono i vestiti con cui trascorrere le ultime ore prima della morte"? Non lo sa, e in pochi, nella vita, hanno l’angoscia o il piacere di saperlo.

Lei, ignara del destino che l’attende, opta per una maglia a righe con un gilet sopra, pantaloni bianchi e stivaletti di vernice. Si guarda allo specchio, sorride. Si piace. Con uno sguardo al polso, osserva il suo Rolex. Non lo toglie mai, è sempre lì, sul polso sinistro, un fedele alleato contro ogni possibile appuntamento mancato.

È in ritardo. Francesco starà già aspettando.

“O farà il coglione come sempre e non sarà pronto neanche lui.”

Francesco. Francesco Ciancabilla. Qualcuno lo definisce il suo pupillo. Li lega una relazione complessa, non facile.

Un anno prima, sul suo diario, Francesca scrive:

“Francesco, un sosia alter ego bruno (…), un amore dai racconti di Pasolini. Amore, folclore, pittore romantico, un ragazzino (…). Assomiglia alla me bambina: zingara e scalza (…) Assomiglia alla mia versione maschile, a quello che avrei voluto essere. (…) Mi piace come se non mi fossi mai presa una cotta in vita mia.”

Poi, col tempo, le cose cambiano. Quel maledetto tempo.

“Quello che provo va oltre all’innamoramento. Vorrei assaltarlo.”

Ma qualche mese prima dell’omicidio, la scrittura si fa più amara:

E ancora:

“Data storica, dal 13 febbraio 1981 al 9 marzo 1983. Stop. Ho finito di amarlo.”

“Evviva, evviva, per la prima volta l’ho visto come un deficiente.”

Francesco vive anche lui in centro a Bologna, con una coinquilina. Entrambi si fanno di eroina. Per Francesca questa cosa è devastante. Ne è preoccupata, arrabbiata. Ogni volta che lui si inietta quella “merda” in vena, qualcosa in lui si spegne.

Eppure, lei lo vede ancora per quello che potrebbe essere: un ottimo artista. L’aveva scoperto tra i banchi del DAMS. Lei ha occhio, ha fiuto. Aveva capito subito che quel ragazzo nascondeva talento.

Ma al talento si è mescolata anche la passione. Un amore non ricambiato. Forse solo sfiorato, forse illuso, ma poi respinto.

E Francesca soffre. Si consuma.

“Dire che sono infelice è anche poco per esprimere la mia infelicità. Continuare ad amare Francesco quando lui non può amarmi. Sola, sola, sola, io da sola, io che amo e non posso essere riamata.”

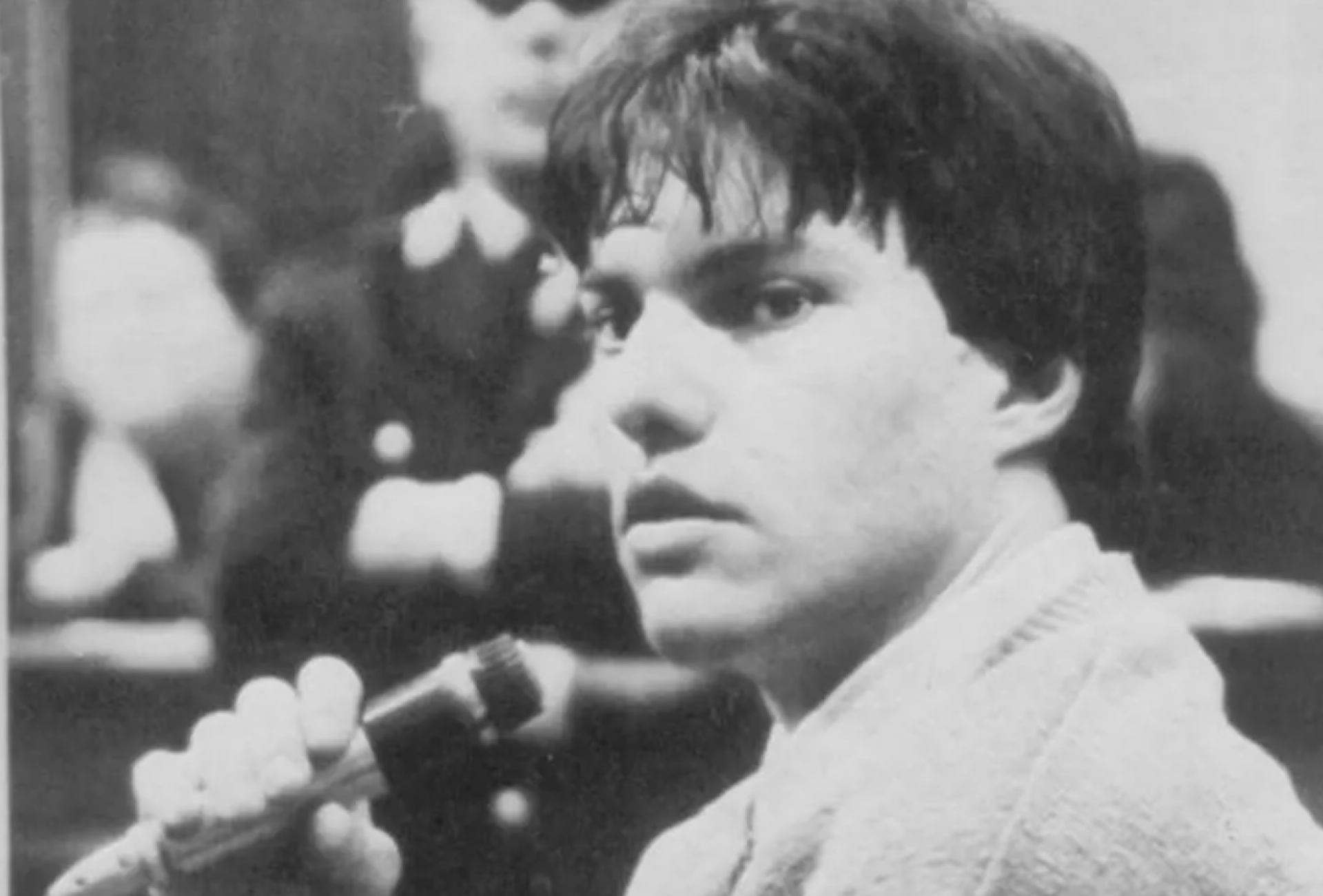

Francesco Ciancabilla

Francesco Ciancabilla

Nel giro di un anno, tutto è cambiato. Francesca si comporta in modo confuso. Ci sono litigi. Arrivano anche le botte e poi i lividi che dovrebbero servire da monito per capire che quel sentimento, qualunque cosa sia, non è amore. Ma giudicare dall’esterno è sempre così dannatamente facile.

Adesso, però, è lì, davanti a lei. Sulla porta.

E niente, adesso, ha davvero più senso.

Tornano a piedi a casa di Francesca, passeranno insieme tutto il pomeriggio. Poi lui dovrà prendere il treno per tornare a Pescara dalla sua famiglia. L’aveva invitata, ma lei ha declinato.

Andrà così quella domenica.

Alle 19:30 di quella stessa sera, Francesco lascerà la casa di colei che ha sempre chiamato la sua migliore amica, e si dirigerà verso la stazione. Sarà l’ultima volta che si vedranno.

Lunedì, l’aula del DAMS è gremita di studenti. Sono lì per ascoltare la lezione della professoressa Alinovi. Passa il canonico quarto d’ora accademico, ma lei non arriva. Trascorre anche il martedì, e quel Rolex che un tempo scandiva gli infiniti appuntamenti di Francesca ora sembra essersi fermato.

Sono ormai tre giorni da quando sua sorella l’ha sentita per l’ultima volta al telefono. La preoccupazione cresce. La mattina del 15 giugno, i familiari e gli amici decidono di allertare i pompieri. Si dirigono in via del Riccio 7, salgono al secondo piano e con l’aiuto dei carabinieri sfondano la porta.

Francesca è lì. A terra. Indossa i suoi pantaloni bianchi, il gilet, la maglia a righe e gli stivaletti. Il corpo è segnato da decine di ferite: sono la traccia di 47 coltellate. Solo una, però, è stata quella mortale. Due cuscini le coprono il volto: sono serviti per soffocarla, per toglierle anche l’ultimo respiro che aveva in corpo.

È morta dissanguata e soffocata. Una morte lenta e crudele.

Le ferite sono poco profonde. Gli inquirenti sono sorpresi da quello che trovano e ipotizzano che l’arma del delitto possa essere stata un coltello piccolo e largo, molto simile a quello con cui tagliamo il formaggio.

Nell’appartamento non manca niente. È tutto in ordine. Nessun segno di effrazione. Francesca conosceva il suo assassino. Lo ha fatto entrare. Volontariamente.

Gli amici la descrivono come una persona cauta, che controllava sempre dalla finestra prima di aprire, impossibile che abbia fatto entrare uno sconosciuto.

In bagno però, sul vetro della finestra, compare una scritta:

“YOUR ARE NOT ALONE ANY WAY”.

Un errore grammaticale evidente. Ma il senso è chiaro: “Comunque, non sei sola”.

Una frase inquietante, ambigua: è una minaccia o un conforto?

La stranezza è che nessuno degli amici artisti che avevano dormito da lei quella domenica mattina ricorda di averla vista. Improbabile: la finestra, infatti, si rifletteva sullo specchio sopra al lavandino.

In realtà, si scoprirà che una scritta identica— “Your are not alone any way” — era già comparsa, giorni prima, lasciata da un amico sullo specchio. Un gesto affettuoso, per tirarla su in un momento difficile.

L’ipotesi è che sia stata prima cancellata e poi riscritta, ma questa volta sul vetro della finestra, forse adesso con un nuovo significato. Ma chi è stato?

Francesco viene subito rintracciato e interrogato. Era l’ultima persona ad averla vista viva. Ma si dichiara innocente (si dichiarerà per tutta la vita innocente): racconta di essere uscito di casa mentre Francesca era ancora viva.

Sarà una perizia calligrafica a scagionarlo dalla scritta in bagno: non è sua la mano che ha impresso quella frase sul vetro. Ma tutto il resto? Cos’è successo quel pomeriggio?

Quella domenica, prima che Francesco esca per prendere il treno per Pescara, Francesca fa diverse chiamate alla sorella e ad alcune amiche. Dice di non essere sola.

I sospetti ricadono tutti su di lui.

Comincia così un susseguirsi frenetico di perizie.

Ma siamo negli anni ’80, e gli strumenti a disposizione non sono quelli di oggi. Il margine di errore è alto. L’autopsia e l’analisi del Rolex — un modello a bilanciere che si ricarica col movimento del polso — collocano la morte prima dell’uscita di Francesco da casa.

Troppi indizi conducono gli investigatori a quel personaggio: il rapporto d’amore non corrisposto, i litigi frequenti, in alcuni casi anche per la vendita dei suoi quadri che – a detta dell’artista – dovevano essere sempre di più per cercare di incassare i soldi il prima possibile, la tossicodipendenza di Francesco stesso.

Tutto sembra inchiodarlo.

Ma è davvero lui l’assassino?

Tutto questo, però, non basta. I testimoni che lo hanno visto uscire di casa e poi arrivare alla stazione lo descrivono con gli stessi vestiti che, analizzati dagli inquirenti, non riportano alcuna traccia di sangue. Sul corpo di Francesco non ci sono né graffi né segni di ferite: dettaglio improbabile, se davvero fosse stato lui a uccidere Francesca con quel coltellino.

Nessuna prova concreta, solo tanti indizi. E così scatta la carcerazione preventiva. Francesco passerà due anni in carcere, in attesa di giudizio. Il verdetto arriva il 31 gennaio 1985: assolto per insufficienza di prove. Francesco torna in libertà.

Passa meno di un anno. Il 3 dicembre 1986 la Corte d’Appello ribalta la sentenza: condanna per omicidio volontario. Quindici anni di carcere, con pena attenuata da una perizia psichiatrica. Il referto stabilisce che, se Francesco avesse commesso il delitto, lo avrebbe fatto in uno stato di non lucidità, in preda a un raptus d’ira (si dice così, no?).

Un uomo uccide una donna. Un atto di violenza che affonda le radici in logiche patriarcali e squilibri di potere. Ma siamo negli anni Ottanta, e tutto questo – semplicemente – non esiste nel vocabolario della giustizia.

Giustizia è stata fatta?

Difficile dirlo. Forse la Corte ha davvero le sue ragioni nel condannare Francesco. Il suo comportamento legittima quella sentenza. Francesco è infatti scomparso, in quelle ore del processo ha passato il confine e per dieci anni vivrà come latitante. Fino a quel 23 gennaio a Barcellona. Durante un’indagine su un traffico di documenti falsi, l’Interpol lo individua e lo cattura. Si nascondeva dietro un’altra identità.

Dopo aver scontato la pena, dal 2006 è tornato in libertà.

Francesco Ciancabilla si è sempre dichiarato innocente.

In casi come questi, la vittima finisce in secondo piano. Diventa un personaggio da idealizzare, da ripulire. Francesca Alinovi, però, non era così. Non aveva paura di macchiarsi le mani con la prosa del mondo. Si immergeva nei capillari della società: osservava, cercava, soffriva, si sporcava.

Per molti è stata una delle critiche d’arte italiane più promettenti degli ultimi quarant’anni. Viene uccisa a trentacinque anni, mentre è ricercatrice di Estetica al DAMS di Bologna. Curatrice e teorica, specializzata nella ricerca sul campo, è stata assistente di Renato Barilli, uno dei fondatori del DAMS. Dopo diversi viaggi a New York sarà lei, in Italia, a far conoscere Keith Haring. Collaborò con riviste come Flash Art, Domus e molte altre. È stata una pioniera nel promuovere le avanguardie artistiche e le contaminazioni tra pittura, teatro, scultura, musica e fumetto.

Keith Haring, Untitled (Painting for Francesca Alinovi), 1984.

Keith Haring, Untitled (Painting for Francesca Alinovi), 1984.

Durante i suoi soggiorni a New York entra in contatto con la scena artistica underground, che influenzerà profondamente la sua visione curatoriale.

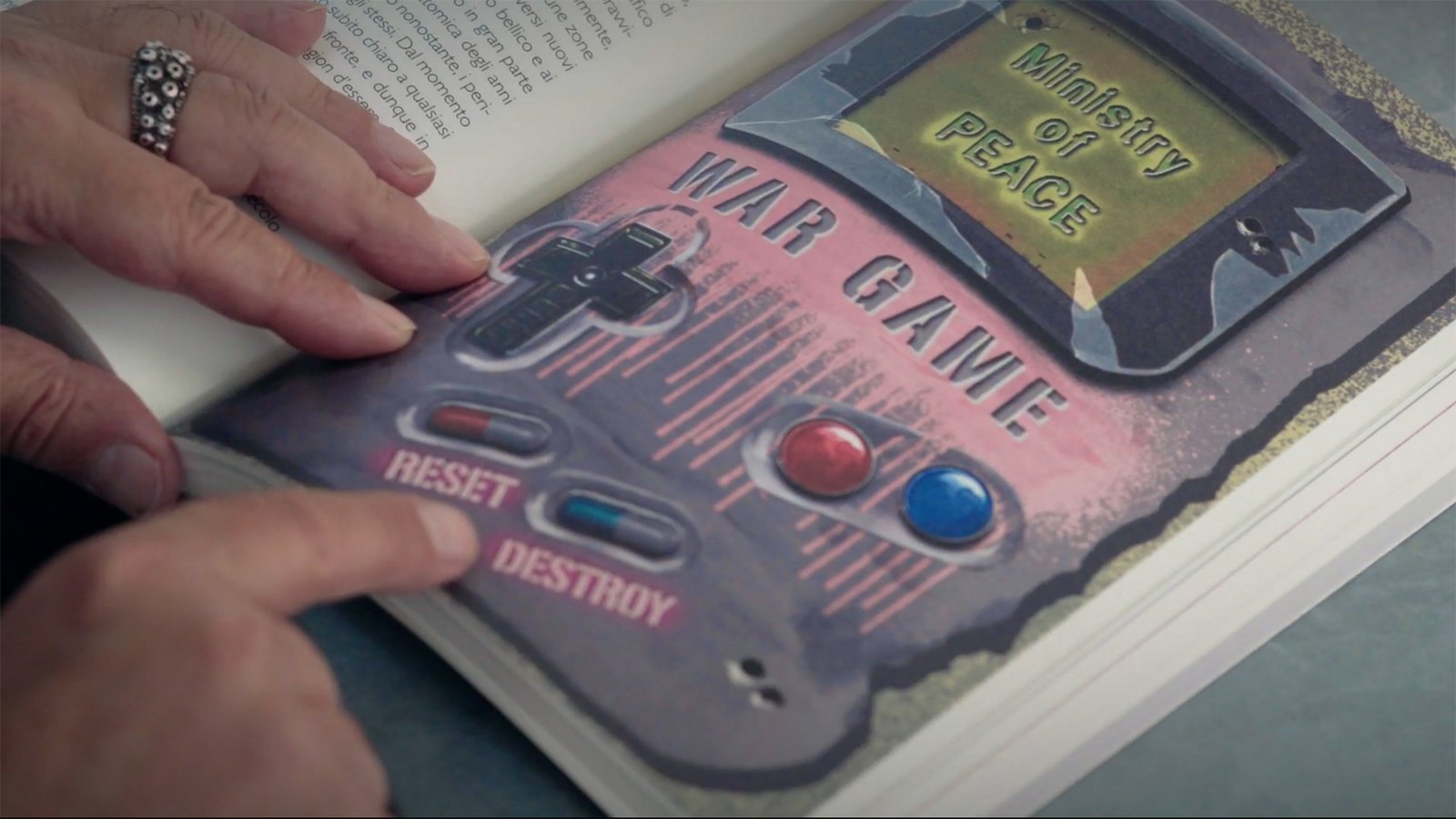

Tra le sue mostre più importanti: Pittura Ambiente (1979) e il suo contributo postumo per Arte di frontiera: New York graffiti (1984). Fu anche la teorica dell’Enfatismo, un movimento artistico nato intorno alla galleria Neon di Bologna.

La sua morte è una perdita enorme per il mondo dell’arte contemporanea. Un omicidio che non ha mai trovato una verità chiara, lasciandoci nel fumo di contraddizioni, sospetti e – forse – tragiche violenze di genere.

Anche se per motivi anagrafici non ho potuto conoscerla, ho incontrato Francesca all’università, tra le dispense stampate per qualche esame, leggendo con curiosità e piacere alcune delle sue parole.

Oltre al sangue, al dolore e alle possibili brutalità che si celano dietro la sua morte, mi piace ricordarla con questo aneddoto. Keith Haring, nei suoi diari, scrisse che la migliore intervista della sua vita fu proprio quella realizzata da Francesca Alinovi per l’empatia e per la cura che gli aveva dimostrato. Per ringraziarla, le dedicò uno dei suoi quadri più belli: Untitled (Painting for Francesca Alinovi), 1984.

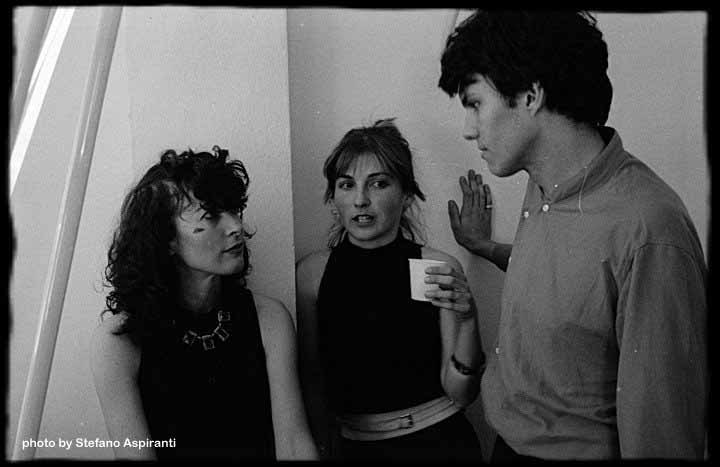

Immagine di copertina: Francesca Alinovi e Francesco Ciancabilla - Foto di Stefano Aspiranti

Alessio Vigni, nato nel 1994. Progetta, cura, scrive e si occupa di arte e cultura contemporanea.

Collabora con importanti musei, fiere d'arte, organizzazioni artistiche. Come curatore indipendente, lavora principalmente con artisti emergenti. Recentemente ha curato "Warm waters" (Roma, 2025), "SNITCH Vol.2" (Verona, 2024)e la mostra "Dialoghi empatici" (Milano, 2024). La sua pratica curatoriale indaga il rapporto tra il corpo umano e le relazioni sociali dell'uomo contemporaneo.

Scrive per diverse riviste specializzate ed è autore di cataloghi d'arte e podcast. Per Psicografici Editore è coautore di SNITCH. Dentro la trappola (Roma, 2023). Dal 2024 è membro dell'Advisory Board di (un)fair.