Prison Times: il design degli spazi penitenziari a Milano

Come il progetto espositivo di Dropcity trasforma il carcere in oggetto di riflessione culturale, tra denuncia sociale, oggetti di design e architettura invisibile.

Quando vivevo a Venezia, e mi riferisco all’isola e non alla terraferma, nel primo anno da universitario, avevo una piccola stanza singola in un appartamento condiviso, che si trovava a due passi dal carcere penitenziario maschile della città. Il sabato, quando stendevo i panni dalla finestra, mi capitava di sentire urla o grida di familiari e amici dei detenuti che passavano lì a salutare e cercavano di instaurare un dialogo con chi era all’interno. Il carcere di Venezia ha questa particolarità: alcune delle celle affacciano sulla fondamenta (si dice fondamenta, il tratto di strada che costeggia un canale o un rio), e questa caratteristica rende più facile creare un dialogo tra i detenuti e chi sta fuori. Loro ti vedono, tu no. Alle mie vecchie coinquiline o alle ragazze che passavano su quella fondamenta, succedeva che ricevessero apprezzamenti o catcalling dai detenuti. Una dinamica inusuale quella che si crea tra quel carcere e la vita all’esterno. Unica.

Casa Circondariale Maschile Santa Maria Maggiore, Venezia

Casa Circondariale Maschile Santa Maria Maggiore, Venezia

Spesso mi è capitato di chiedermi com’era la vita al suo interno: come fossero gli spazi, le celle, le dinamiche relazionali lì dentro. Nei bacari (è un tipo di osteria veneziana, un tempo popolare) quelli meno turistici, durante alcune serate, ho incontrato personaggi che avevano “soggiornato” all’interno del carcere di Venezia. Di alcuni mi sono fidato di quello che mi raccontavano, altri ho potuto comprovare la veridicità delle loro parole da un particolare. Sulla mano, o su posizioni che permettessero di essere tatuate con facilità in completa autonomia, può capitare di trovare una forma a cinque puntini: quattro che formano un quadrato e uno al suo interno. Alcuni detenuti, quelli con qualche anno di esperienza alle spalle, si facevano o si tatuavano (e alcuni continuano anche oggi) questa figura una volta dentro del carcere. Il quadrato, che in certi casi può essere trovato anche come linea continua, rappresenta la cella, l’altro puntino, invece, loro stessi rinchiusi tra quelle quattro mura. Una sorta di testimonianza per ricordare qual è stato il loro trascorso.

Pochi si aprivano davvero in profondità, mentre qualcuno, incoraggiato dall’alcol di qualche Spritz di troppo, si lasciava sfuggire qualche testimonianza. Alcuni di questi uomini mi raccontavano delle condizioni delle celle a Venezia, luoghi in cui muffa e topi erano i padroni. Solo le celle che si affacciavano sulla fondamenta — quelle da cui i detenuti rispondevano a amici, parenti o mogli — erano le migliori, ma potevano essere guadagnate attraverso una procedura “non ordinaria”.

Dalla bocca di uno di loro uscì questa frase: “Te tocca farte un bel giro per ottenere quelle celle alte e al sole.” Riporto solo il racconto di uno di loro, senza alcuna prova a riguardo. Ma con l’espressione “farte un bel giro” quell’ex-detenuto alludeva ad atti immorali, usati come merce di scambio, che preferisco non riportare qui, per evitare censure o diffide da parte di chi orbitava all’interno di quella struttura.

Questa introduzione, con cui ci tenevo a far iniziare questo pezzo, mette in luce lo stato pietoso in cui versano le carceri italiane. L’Associazione Antigone, nel suo Report di fine anno sullo stato degli istituti di detenzione nel 2024, riporta dati allarmanti. La popolazione detenuta ha raggiunto le 62.153 unità al 16 dicembre 2024, a fronte di una capienza effettiva di circa 47.000 posti.

Ciò porta il tasso di sovraffollamento al 132,6%, con picchi critici in istituti come San Vittore a Milano (225%) e Brescia Canton Mombello (205%). La capienza reale è diminuita nel corso degli anni, aggravata dall’incuria e dalla mancanza di manutenzione, rendendo le strutture sempre più fatiscenti e invivibili.

Il Report evidenzia inoltre un aumento degli eventi critici: nel 2024 si sono registrati 88 suicidi, un record negativo, e 243 decessi totali. Crescono anche gli episodi di autolesionismo, tentati suicidi e aggressioni. Sebbene vi siano segnali positivi nel lavoro e nella formazione professionale dei detenuti, questi rimangono insufficienti a bilanciare il quadro generale negativo. Per esempio, le opportunità di formazione raggiungono solo il 6% dei detenuti a livello nazionale, con forti disparità regionali. Ma il dato riguarda anche gli uomini in divisa uno degli ultimi dati aggiornati ricordava che, tra il 2011 e il 2022 si sono tolti la vita 78 agenti. Tutto ciò però sembra non interessare alla nostra classe politica che continua ad aggravare la situazione con ddl sicurezza sempre più repressivi. Quello che non si comprende è che lavorare cambiando questa tendenza, portare investimenti all’interno delle carceri, migliorare le condizioni e applicare una carcerazione che non deve essere punitiva, ma rieducativa e orientata al reinserimento sociale non è un segno di debolezza, ma di forza e civiltà.

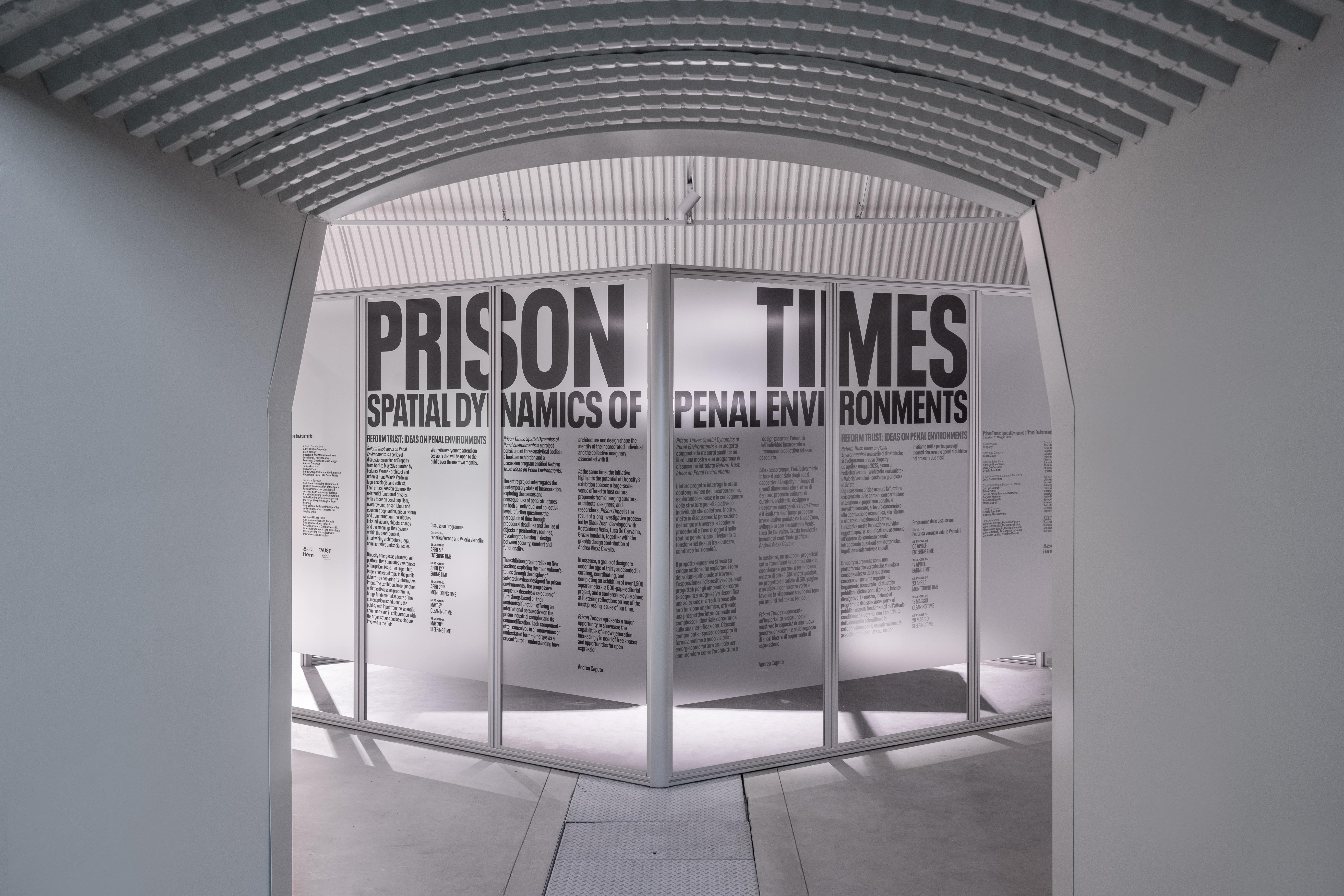

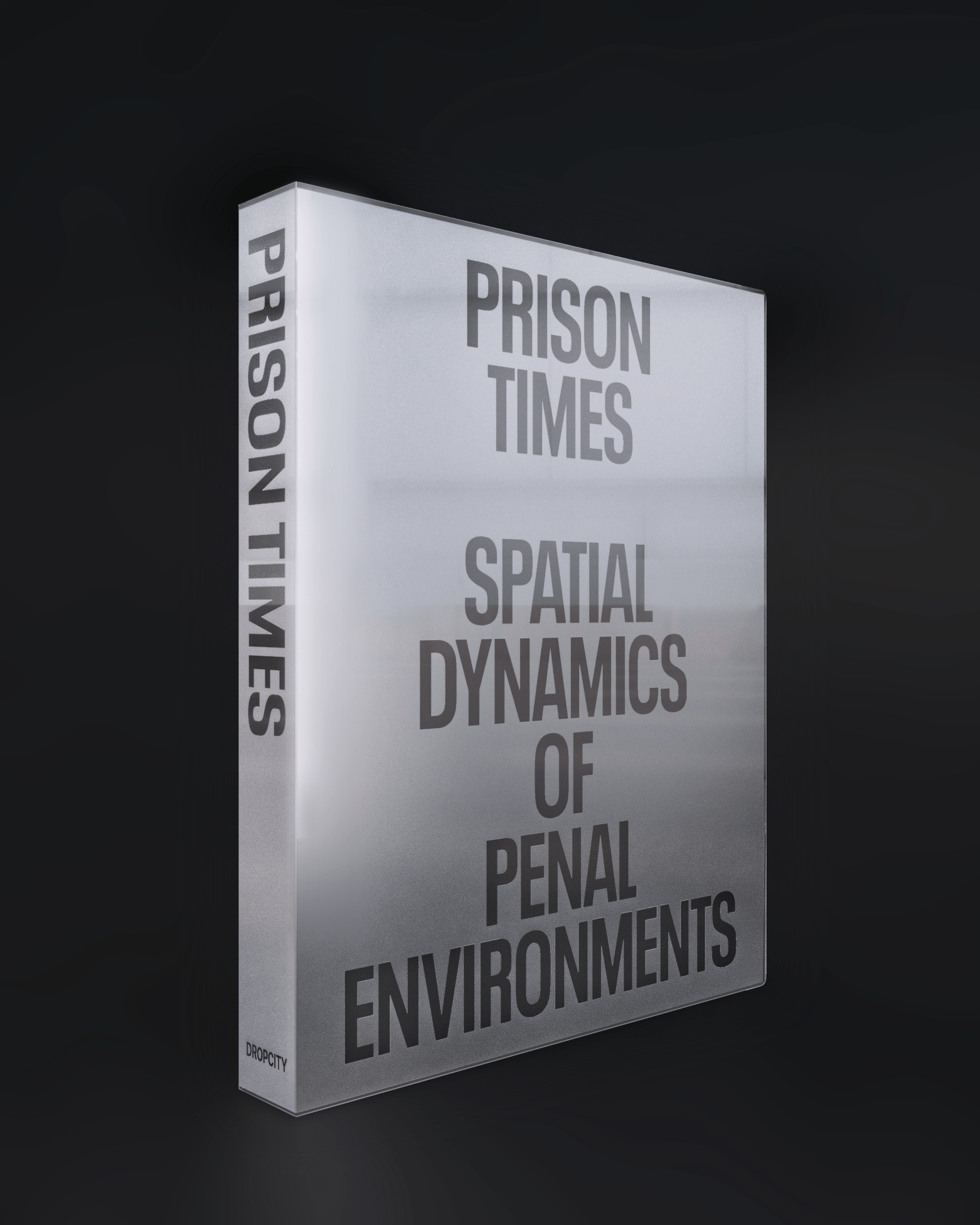

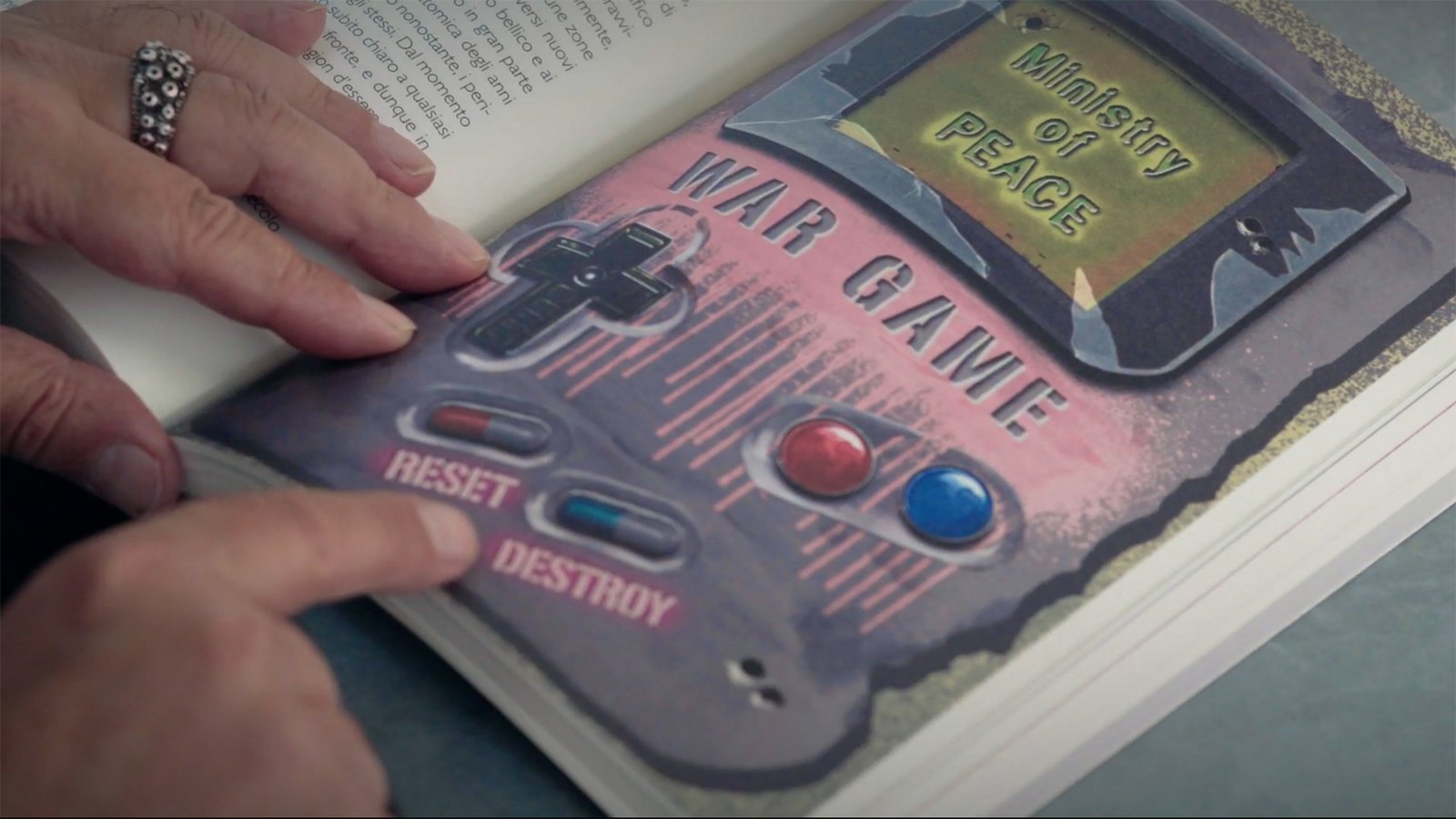

Perché sto parlando di carceri su un magazine dedicato all’arte e alla cultura? La risposta è semplice: voglio introdurvi la mostra più interessante che ho avuto il piacere di visitare nel 2025. Si tratta di Prison Times: Spatial Dynamics of Penal Environments, un’esposizione ancora in corso a Milano, nei bellissimi spazi riqualificati di Dropcity. Inaugurata durante il Fuorisalone 2025, la mostra chiuderà il 30 maggio. Il progetto si articola in tre sezioni: un libro, una mostra e un programma di incontri intitolato Reform Trust: Idee sugli ambienti penitenziari. L’intero progetto, prodotto da Dropcity, indaga lo stato contemporaneo della carcerazione, esplorando cause e conseguenze delle strutture penali sia a livello individuale che collettivo, e rappresenta una prima sintesi di testimonianze sugli ambienti carcerari in Italia e nel mondo.

La mostra si configura come un’operazione di visibilità: infrange i confini fisici e giuridici che relegano l’arredo carcerario in spazi inaccessibili, lontani dalla vista quotidiana, per trasferirli in uno spazio pubblico, come stimolo per una riflessione critica collettiva. L’intento è quello di creare un dialogo che ci faccia interrogare sul ruolo dell’architettura e del design come pratiche che possono contribuire sia ai meccanismi di punizione che a quelli di riabilitazione, nonché ai successi o ai fallimenti del sistema carcerario.

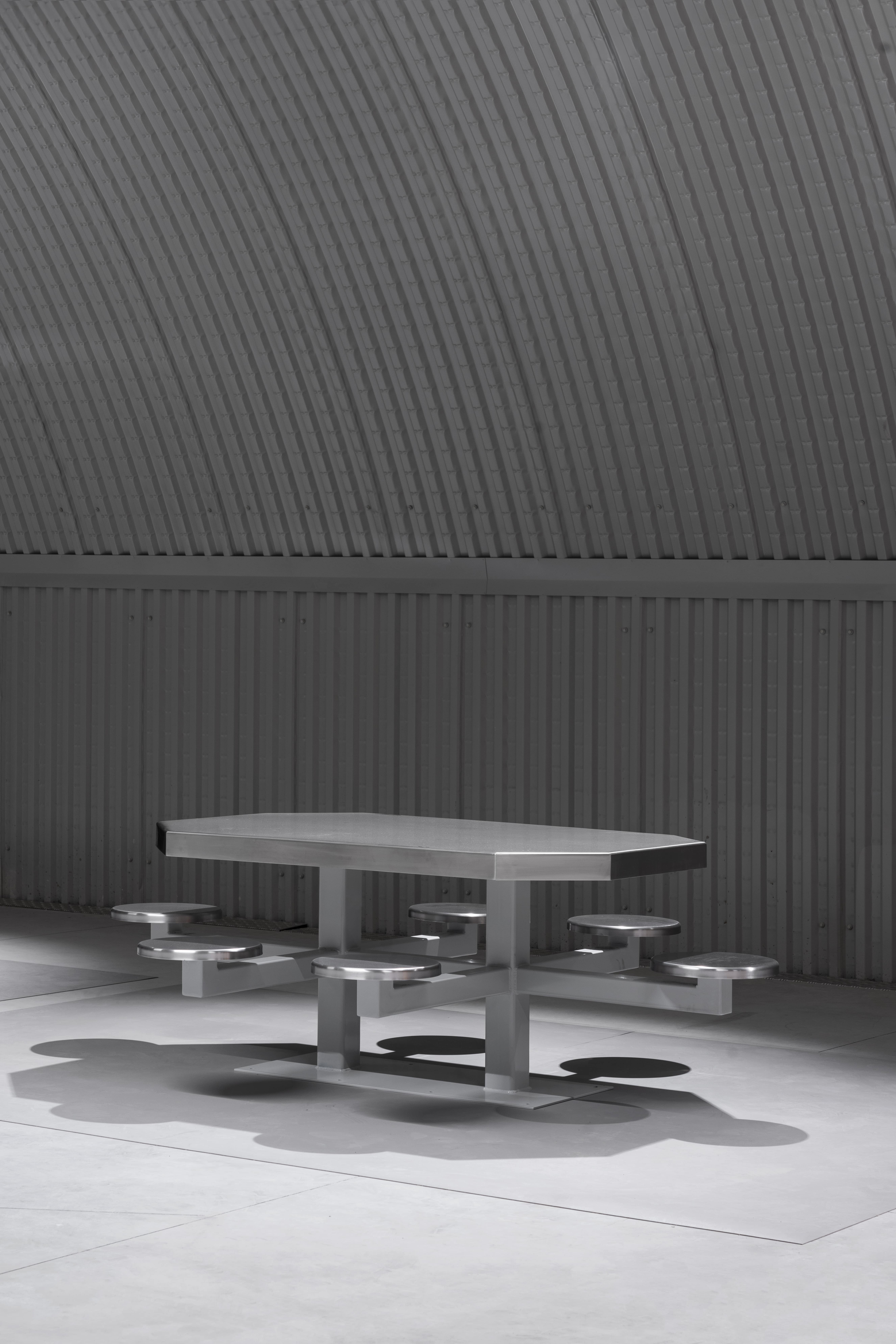

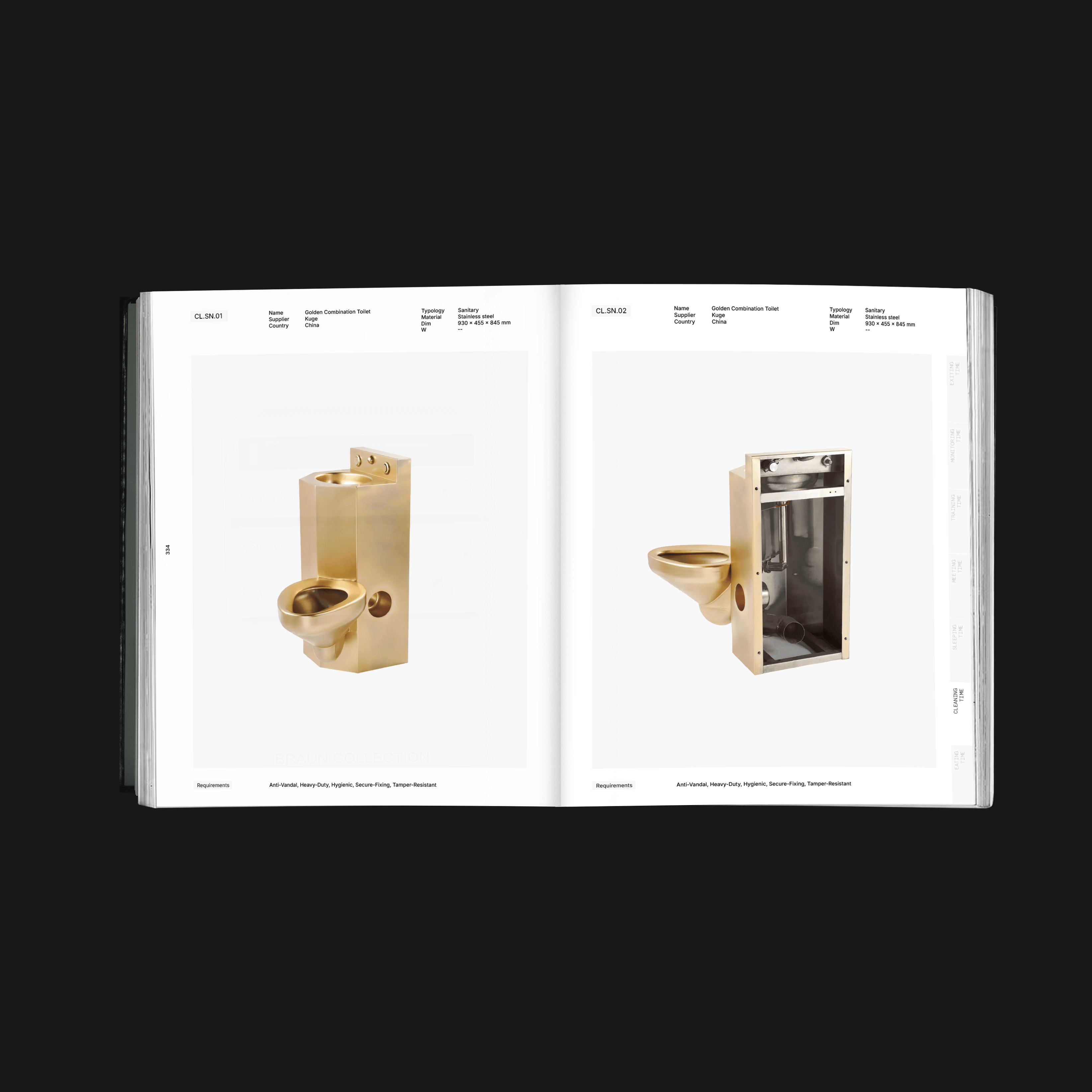

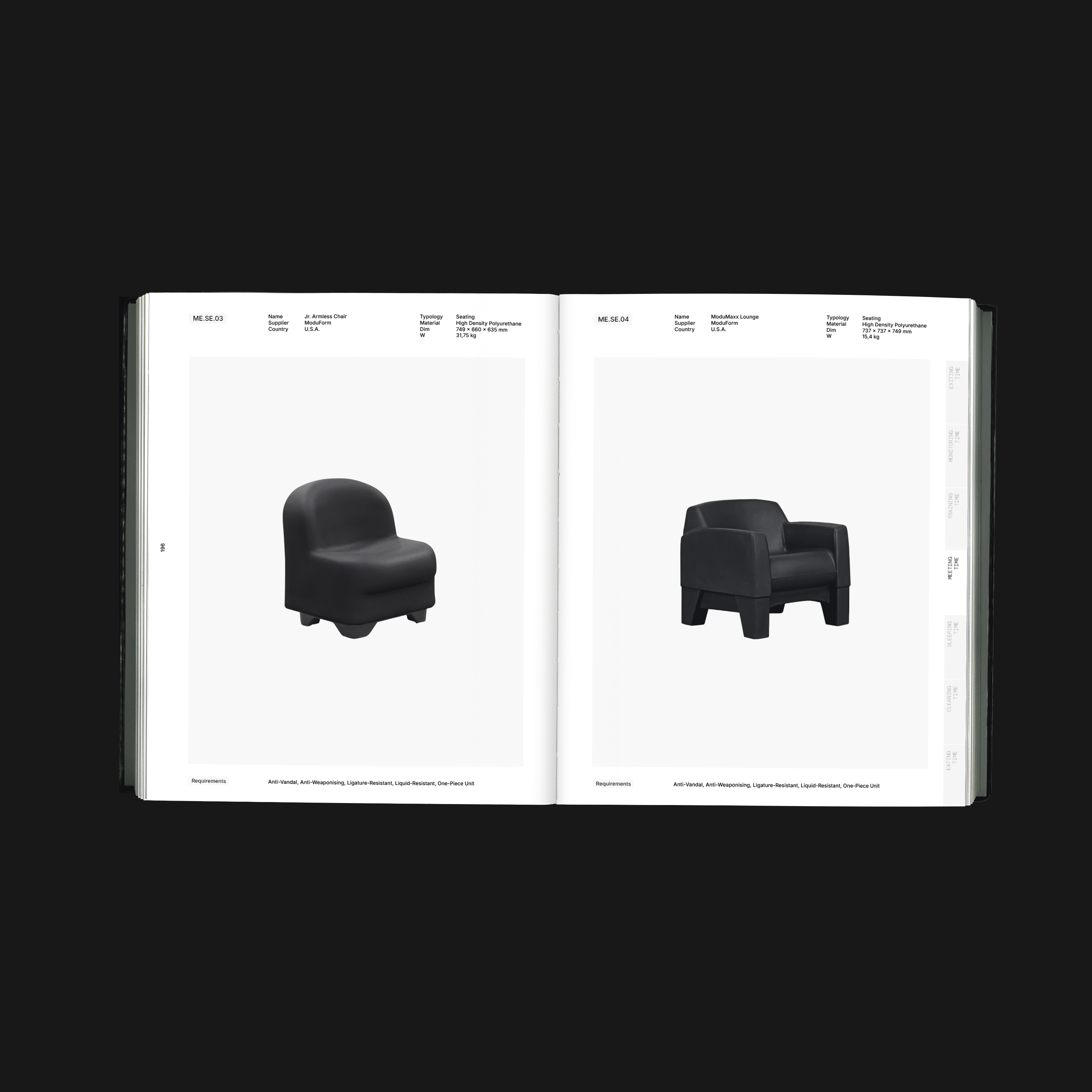

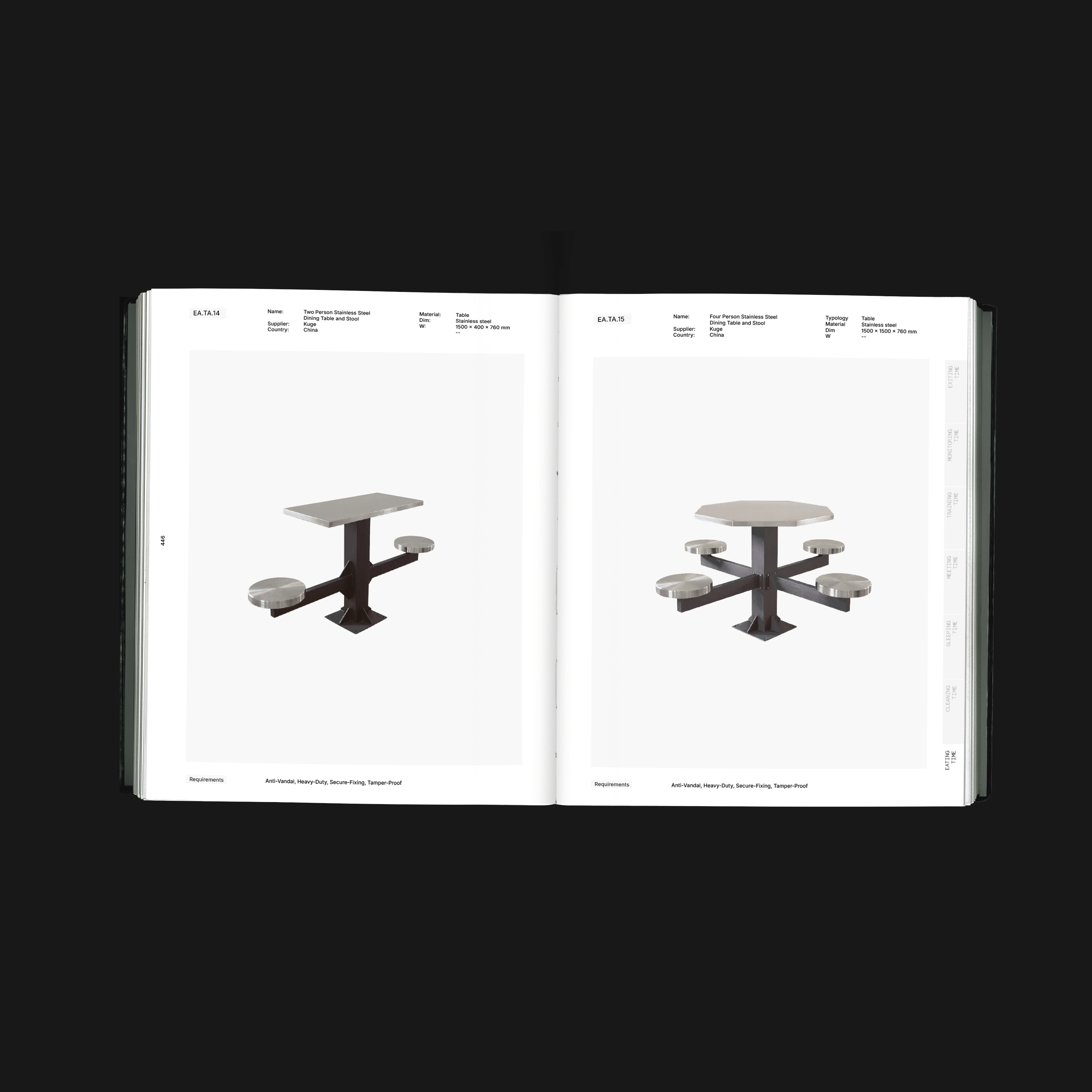

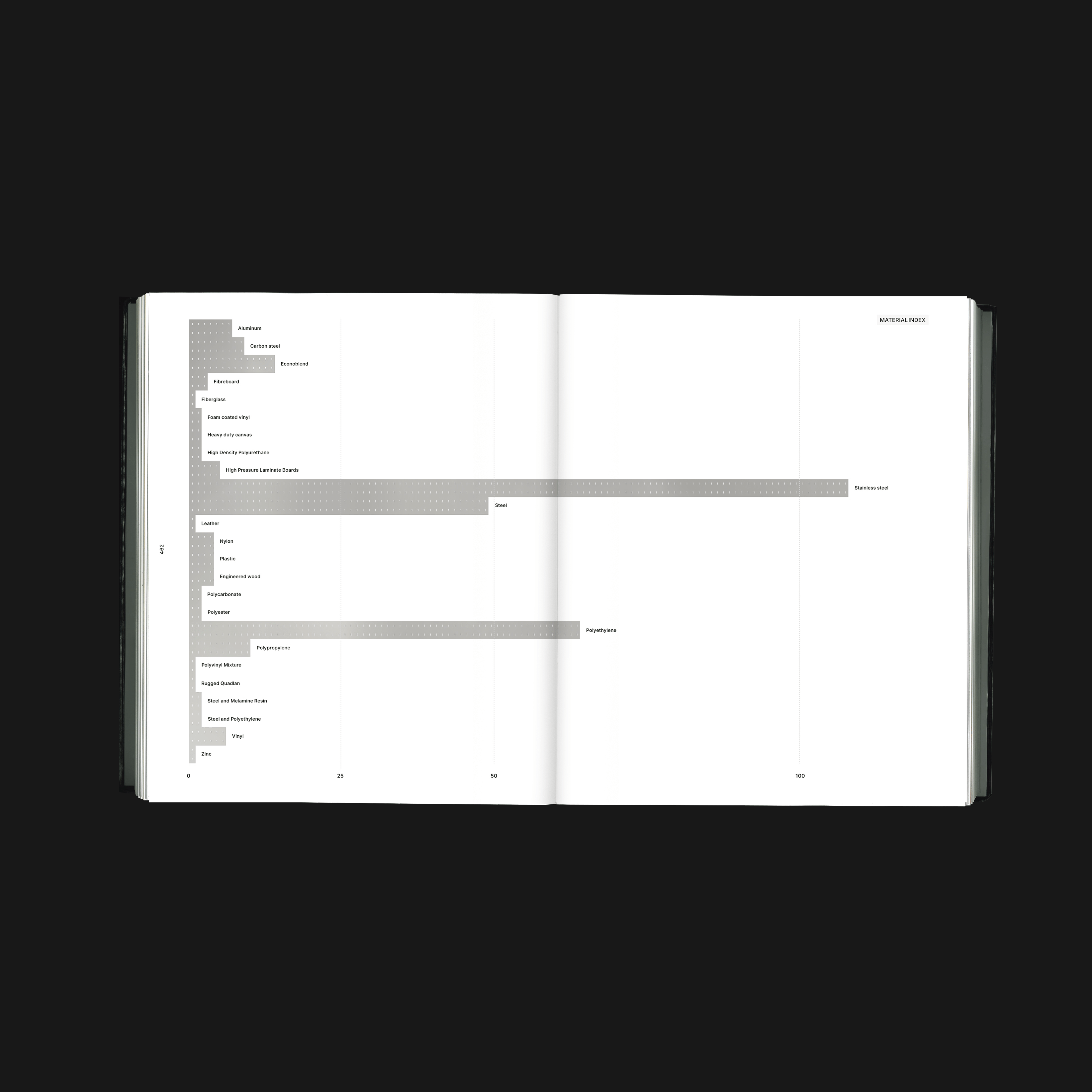

L’esposizione presenta una selezione di circa 200 oggetti provenienti direttamente da aziende più o meno verticalmente coinvolte nella progettazione e produzione di arredi per carceri. Si tratta di oggetti che, con diversi gradi di deterrenza, contribuiscono a definire la percezione del tempo e dello stile di vita all’interno delle prigioni.

Un aspetto interessante della mostra è che ci fa comprendere come le condizioni e il contesto in cui questi elementi vengono introdotti dimostrino come il design venga standardizzato e modellato secondo regolamenti nazionali, rispondendo così a esigenze di sicurezza differenti.

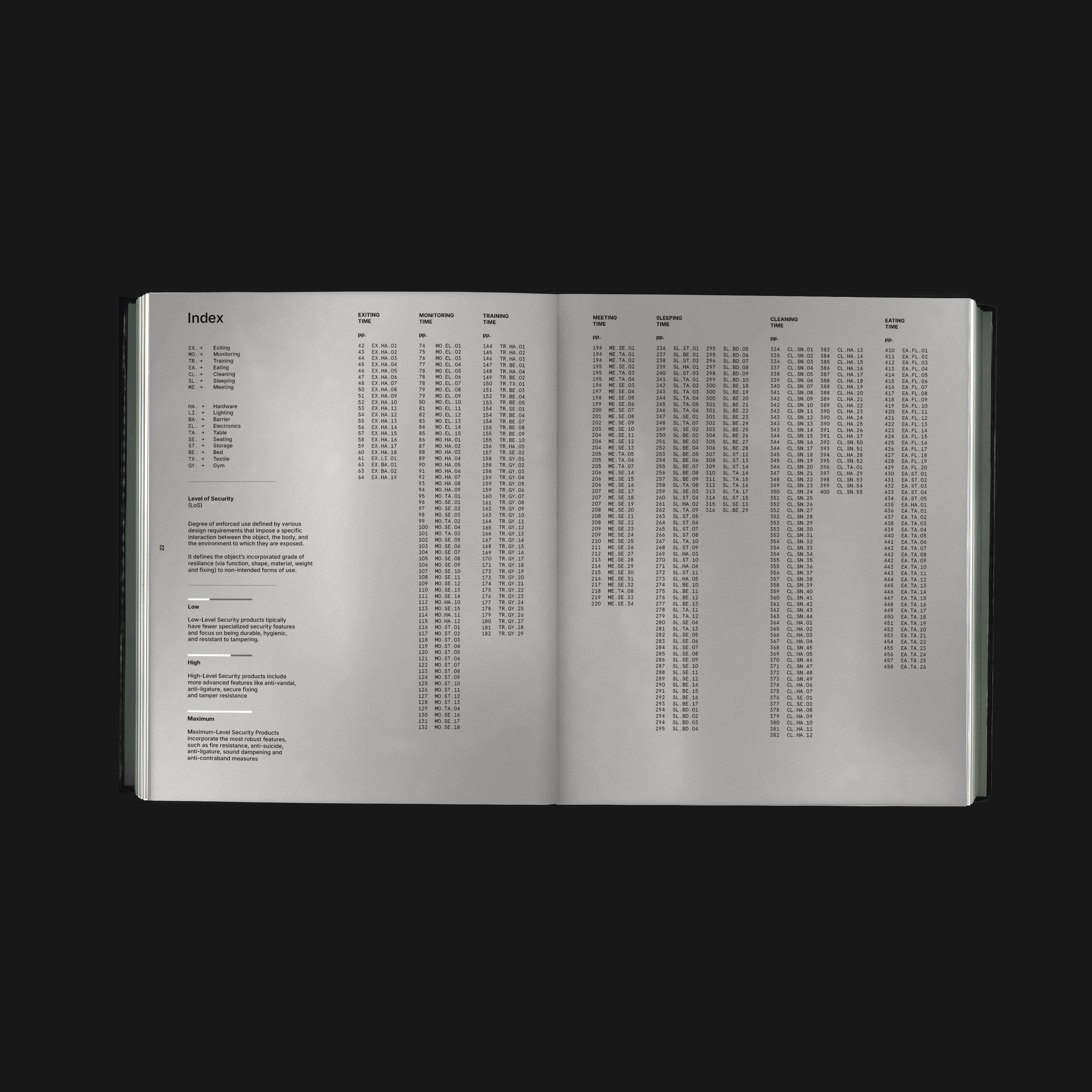

Il percorso espositivo si articola in cinque sezioni che approfondiscono i temi trattati: Sleeping Time, Cleaning Time, Monitoring Time, Eating Time e Entering Time. Interessante questa divisione che mostra come tutti i tempi vitali e non solo all’interno di un carcere, siano scanditi e ristretti in spazi e momenti delimitati.

Prison Times è il risultato di un lungo processo di ricerca guidato da Giada Zuan, sviluppato insieme a Kostantinos Venis, Luca de Carvalho, Grazia Tonoletti, con il contributo grafico di Andrea Cavallo.

Un gruppo di designer under 30 è riuscito a curare, coordinare e realizzare una mostra di oltre 1.500 metri quadrati, un progetto editoriale di 600 pagine e un ciclo di conferenze volte a stimolare una riflessione su una delle questioni più urgenti del nostro tempo.

L’ho trovata una mostra molto interessante perché ha offerto un approccio totalmente diverso e più autentico nel trattare il design e l’architettura di questi luoghi e degli elementi che li compongono.

Mostre del genere aiutano a portare l'attenzione su situazioni drammatiche che, però, riguardano tutte le nostre comunità. Spesso si è portati a pensare - sbagliando - che l’arte e la cultura debbano dare delle soluzioni, ma in pochi si rendono conto che il loro vero ruolo è far sorgere domande e riflessioni nel pubblico. La situazione penitenziaria è un problema che caratterizza inevitabilmente anche la nostra vita. Oggi, il carcere è un luogo sovraffollato, in cui lo spazio di vita e quello abitativo sono sacrificati per sorvegliare e punire un numero sempre crescente di persone. I pochi esempi di istituti che riescono a svolgere il proprio lavoro nell’ottica del recupero dei detenuti si trovano oggi a fare i conti con fondi tagliati e strumenti obsoleti. La politica dovrebbe interessarsi a queste tematiche veramente e lasciare nel cassetto gli slogan da stadio o da social, approssimativi e violenti, che servono solo a soffiare su un fuoco che ormai è già acceso.

Immagine di copertina: Prison Times: Spatial Dynamics of Penal Environments, Dropcity Milano, fotografia di Piercarlo Quecchia (DSL studio)

Alessio Vigni, nato nel 1994. Progetta, cura, scrive e si occupa di arte e cultura contemporanea.

Collabora con importanti musei, fiere d'arte, organizzazioni artistiche. Come curatore indipendente, lavora principalmente con artisti emergenti. Recentemente ha curato "Warm waters" (Roma, 2025), "SNITCH Vol.2" (Verona, 2024)e la mostra "Dialoghi empatici" (Milano, 2024). La sua pratica curatoriale indaga il rapporto tra il corpo umano e le relazioni sociali dell'uomo contemporaneo.

Scrive per diverse riviste specializzate ed è autore di cataloghi d'arte e podcast. Per Psicografici Editore è coautore di SNITCH. Dentro la trappola (Roma, 2023). Dal 2024 è membro dell'Advisory Board di (un)fair.