Quando la diagnosi racconta l’arte

La storia della relazione tra medici e pazienti

Nel precedente articolo con Spaghetti Boost abbiamo conosciuto un termine- ombrello: umanizzazione delle cure. Ci siamo spesso soffermati sul valore che design, architettura e cultura possano avere negli ambienti di cura. L’umanizzazione delle cure riguarda però anche aspetti come la comunicazione e l’empatia che il sanitario può e deve mettere al servizio del suo paziente. Così il paziente non solo a diventa più consapevole ma riesce anche a ridurre le emozioni negative.

Oggi si parla spesso della relazione paziente-medico o medico-paziente come fulcro dell’assistenza sanitaria; come interazione che unisce competenze cliniche e capacità relazionali. Questo rapporto è sicuramente mutato nel tempo, riflettendo i cambiamenti socioculturali di ogni epoca ed evolvendosi da un rapporto paternalistico a un modello di collaborazione reciproca. Empatia, comunicazione e rispetto per la storia individuale del paziente diventano fondamentali per una medicina davvero centrata sulla persona. Questo cambio di paradigma deriva dal dibattito nato dagli studi di George Engel in cui si passa dalla cura del sintomo in un singolo organo a pensare la persona come insieme di mente e corpo, emozioni e dati fisiologici1. Arrivando così a una comprensione più piena della persona che non è più un mero caso clinico, un numero di letto o una patologia. La medicina narrativa diviene la metodologia principale: è un approccio che valorizza il racconto del paziente sulla propria esperienza di malattia. Non si limita all’analisi dei sintomi, ma considera il vissuto personale come elemento chiave per una diagnosi più accurata e una terapia più efficace. Questo metodo punta a costruire una relazione basata sulla fiducia reciproca tra curante e curato, sull’ascolto empatico e sulla comprensione della dimensione umana della cura, trasformando il paziente da oggetto passivo a protagonista attivo del percorso terapeutico.

Per esemplificare questo concetto attraverso una narrazione audiovisiva, possiamo citare la serie Doc – Nelle tue mani, ispirata alla storia vera del medico Pierdante Piccioni. La serie racconta il percorso di Andrea Fanti, un primario brillante che, dopo aver perso la memoria a causa di un trauma cerebrale, si trova a dover ricostruire non solo le sue competenze mediche, ma anche il rapporto con i pazienti. Attraverso casi clinici e vicende umane, la trama esplora il valore dell’empatia e dell’ascolto nella pratica medica. Nella terza stagione, episodio 1 (Risvegli), il dottor Fanti nota un livido sulla schiena di un giovane paziente. Grazie a un dialogo attento, scopre un dettaglio cruciale: il ragazzo aveva ricevuto un trattamento di agopuntura in condizioni non professionali. Questa informazione porta alla diagnosi di una complicazione grave, causata da un frammento di ago rimasto nel corpo e responsabile di un’infezione pericolosa. La scena sottolinea come la raccolta della storia personale del paziente possa rivelarsi fondamentale per comprendere la malattia, dimostrando l’importanza di integrare ascolto empatico e competenza clinica per offrire cure più umane ed efficaci.

Frame di Risvegli, I episodio, III stagione, Doc-Nelle tue Mani, 2024

Frame di Risvegli, I episodio, III stagione, Doc-Nelle tue Mani, 2024

Nella storia della medicina questi concetti non sono una novità ma si sono evoluti nel tempo. Obiettivo di questo articolo è tracciare come, nel corso della storia, il rapporto medico-paziente sia stato rappresentato e reinterpretato nella cultura visuale. Attraverso un viaggio visivo-cronologico, si esplorerà come il modo di raffigurare la malattia, i medici e i pazienti rifletta i cambiamenti culturali, sociali ed etici nella percezione della medicina. Si evidenzia così come l’arte sia un potente specchio dei tempi, in grado di illustrare non solo i progressi medici, ma anche il mutare delle relazioni umane e delle sensibilità nei confronti della sofferenza e della cura.

Antichità: la medicina come pratica religiosa e simbolica

Nell’antichità, il medico era visto come un intermediario tra il mondo umano e il divino. In Egitto i papiri medici, come il famoso Papiro Ebers, comprendevano pratiche terapeutiche e preghiere agli Dei. In Grecia, figure come Ippocrate segnano il passaggio a un approccio più razionale, ma il rapporto medico-paziente continuava a essere fortemente gerarchico. Nell’arte romana mosaici e statue raffigurano Esculapio, il dio della medicina, simbolizzando la guarigione come un dono divino, accessibile solo attraverso il potere e la saggezza del medico-guaritore.

Medioevo: sofferenza, fede e medicina

Durante il Medioevo il fil rouge tra fede, malattia e guarigione rimane. I medici, spesso monaci, agivano in un contesto in cui la sofferenza era vista come parte del disegno divino. Le rappresentazioni della peste nera, come le miniature nei manoscritti, mostrano scene di disperazione e impotenza, con il medico raffigurato come una figura austera o distante, protetto da maschere e simboli religiosi. La medicina medievale poneva la cura più nelle mani della spiritualità che in quelle della scienza.

Rinascimento: il progresso scientifico e la centralità del paziente

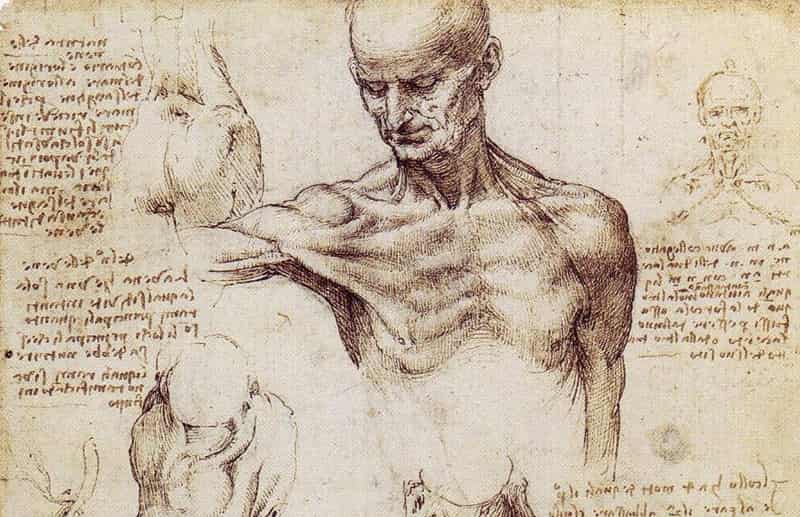

Il Rinascimento porta una svolta: vi è una nuova comprensione del corpo umano e della medicina. Artisti geniali come Leonardo da Vinci e Michelangelo esaltano lo studio anatomico, trasformando il corpo umano in un soggetto di indagine e di rappresentazione artistica. I disegni anatomici di Leonardo, basati su dissezioni, non solo aumentano la conoscenza medica ma pongono il paziente al centro dell'attenzione, pur come oggetto di studio invece che come individuo con una storia personale. Questo periodo rappresenta l’inizio della modernità medica, con una tensione tra l’avanzamento scientifico e l’empatia verso il malato.

Età Moderna: la scienza medica al centro della scena

Con l’Illuminismo la medicina si emancipa definitivamente dalla religione, affermandosi come disciplina autonoma. La pittura dell’epoca, come ne La lezione di anatomia del dottor Tulp di Rembrandt (1632), riflette proprio questa trasformazione: il medico è raffigurato come uno studioso al centro della scena, mentre il paziente, rappresentato dal corpo inerte sul tavolo, assume un ruolo passivo. Questo periodo consolida il modello medico come figura di autorità.

Realismo e Rivoluzione Industriale: ospedali e malattie collettive

Con la Rivoluzione Industriale il ruolo della collettività assume un valore più ampio e ciò succede anche per la medicina. Opere di Jozef Israëls rappresentano ospedali e contesti di cura, mettendo in evidenza le difficili condizioni di lavoro dei medici e la sofferenza dei pazienti. Cresce l’attenzione per le patologie polmonari e per le ferite derivanti dagli incidenti nelle industrie.

Impressionismo: il rapporto personale tra medico e paziente

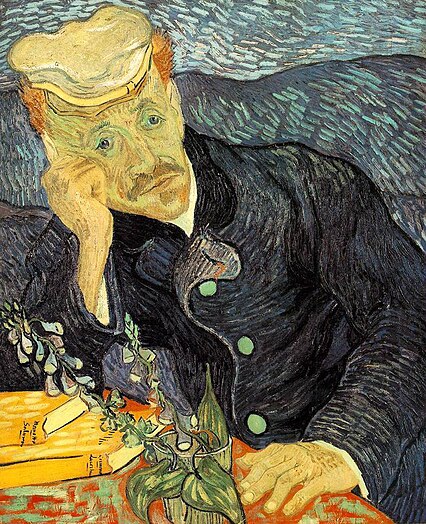

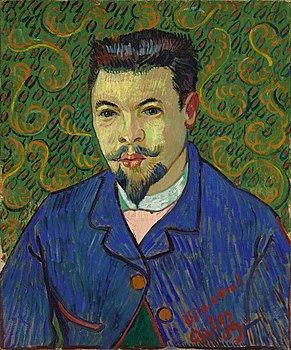

Con l’Impressionismo, vi è l’inizio di un’altra svolta: il rapporto medico-paziente diventa più umano. Vincent van Gogh, nel celebre ritratto del Dottor Paul Gachet, rappresenta il suo medico curante con un’espressione malinconica, simboleggiando la fragilità emotiva e il legame tra i due. Allo stesso modo, il ritratto del Dottor Félix Rey riflette una relazione più intima e rispettosa tra medico e paziente, rompendo con la visione gerarchica del passato.

Espressionismo e critica alla tecnologia medica

L’Espressionismo porta in primo piano la dimensione psicologica della malattia e della comunicazione medico-paziente. Artisti come Edvard Munch esplorarono l’ alienazione e la sofferenza, mettendo in discussione la crescente dipendenza dalla tecnologia medica. L’arte di questo periodo riflette già una tensione tra l’efficacia delle cure attraverso la tecnologia e la necessità di mantenere una stretta connessione con il paziente.

Arte tra le due guerre: psicologia, trauma post-traumatico e salute mentale

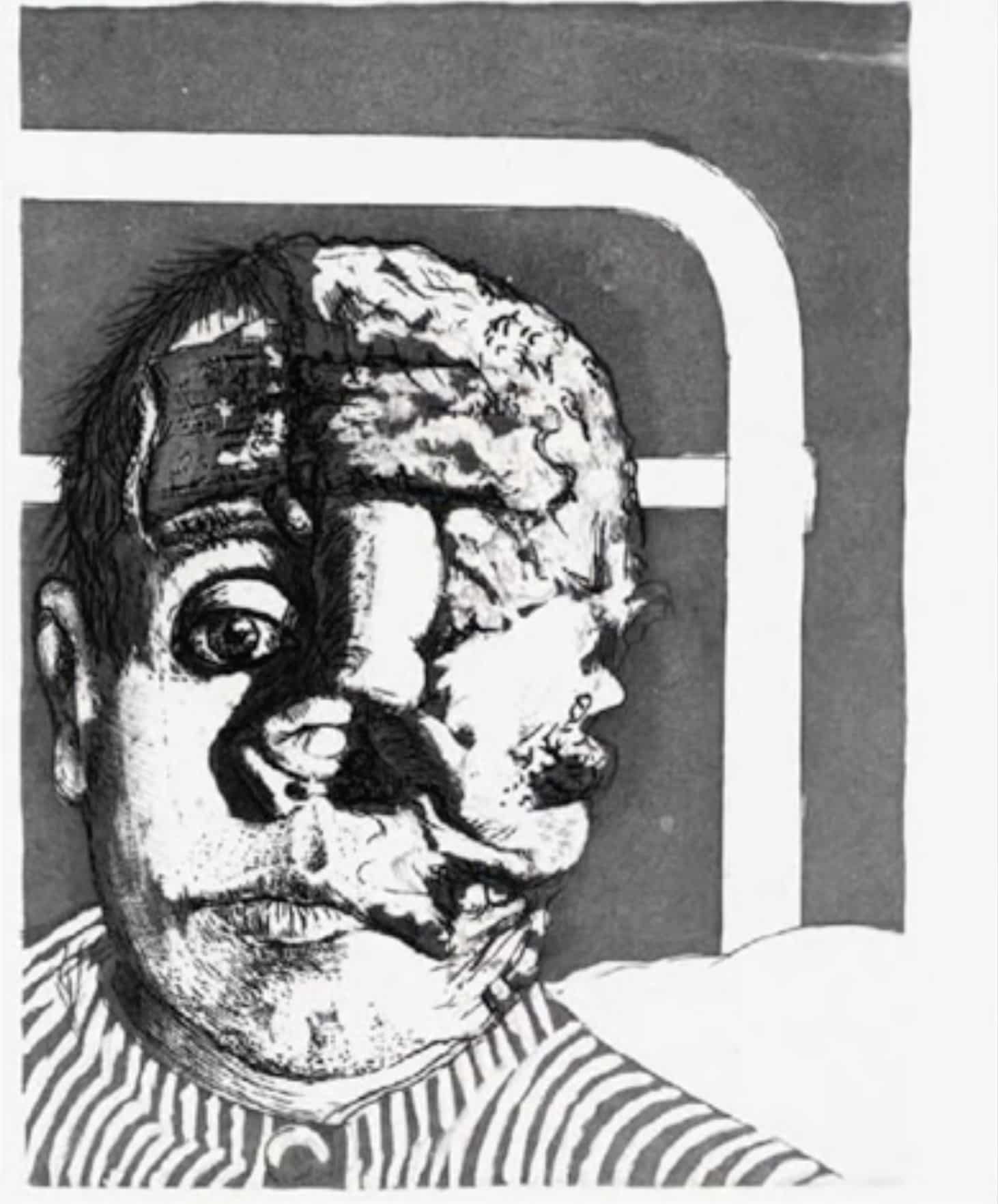

Tra le due guerre mondiali, l’arte favorisce la crescente consapevolezza della sfera psicologica e del trauma. Le cicatrici lasciate dal primo conflitto mondiale vengono ben rappresentate da artisti come Otto Dix e George Grosz, entrambi veterani del conflitto. Rappresentano i mutilati e i feriti, evidenziando la difficoltà della medicina tradizionale nel trattare i traumi psicologici. Le loro opere criticano l’incapacità della società di affrontare le ferite invisibili, portando a una crescente consapevolezza dell’importanza della psichiatria. Inoltre, durante la Grande Depressione, la fotografia di Dorothea Lange rivela la sofferenza sociale ed emotiva, dimostrando come la malattia fosse anche un’esperienza psicologica. Questi cambiamenti artistici riflettono l'evoluzione della medicina verso una visione più olistica, che include non solo il trattamento fisico ma anche il benessere mentale.

Seconda Guerra Mondiale: il trauma e la medicina psichiatrica

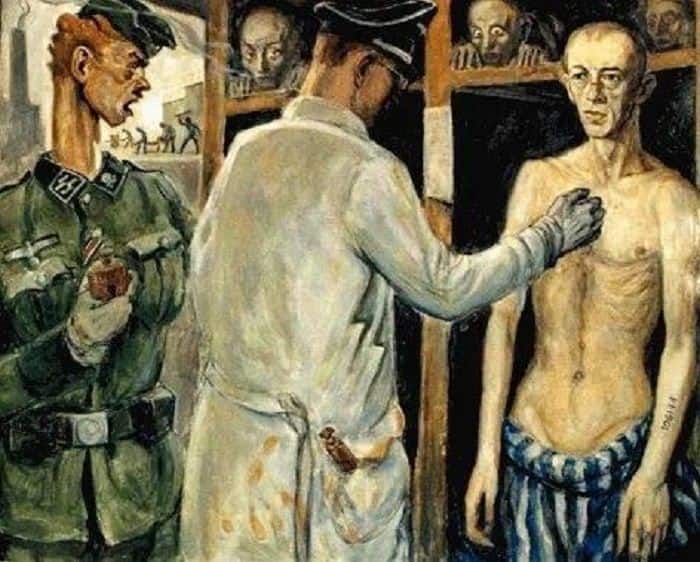

Durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'arte e la medicina continuano a porre l’attenzione sul trauma psicologico. Le esperienze devastanti dei soldati e dei civili diventano oggetto di studio medico e psichiatrico. Artisti come Francis Bacon e David Olère ritraggono la disgregazione fisica e psicologica , esprimendo il dolore e la sofferenza causati dal conflitto. In medicina, nascono gli ospedali psichiatrici come risposta all’enorme domanda di trattamenti per i traumi invisibili della guerra.

Arte contemporanea: etica medica e medicina digitale

Giunti alla fine di questo viaggio, si vuole porre l’attenzione al panorama contemporaneo. L’arte esplora temi di biotecnologia, salute globale e rappresentazioni del rapporto medico-paziente nell’era digitale. Installazioni come Body Worlds di Gunther von Hagens interrogano il confine tra scienza e spettacolo, mentre opere ispirate alla pandemia, come i murales dedicati ai medici-eroi, celebrano il loro ruolo essenziale. Allo stesso tempo vengono affrontate le sfide della telemedicina, mostrando la solitudine dei pazienti e la distanza fisica che la tecnologia può generare. Un esempio emblematico è il progetto fotografico Sick Time, Sleepy Time, Crip Time di Carolyn Lazard, che esplora le esperienze dei pazienti cronici.

Body Worlds, Guther von Hagens, 2011

Body Worlds, Guther von Hagens, 2011

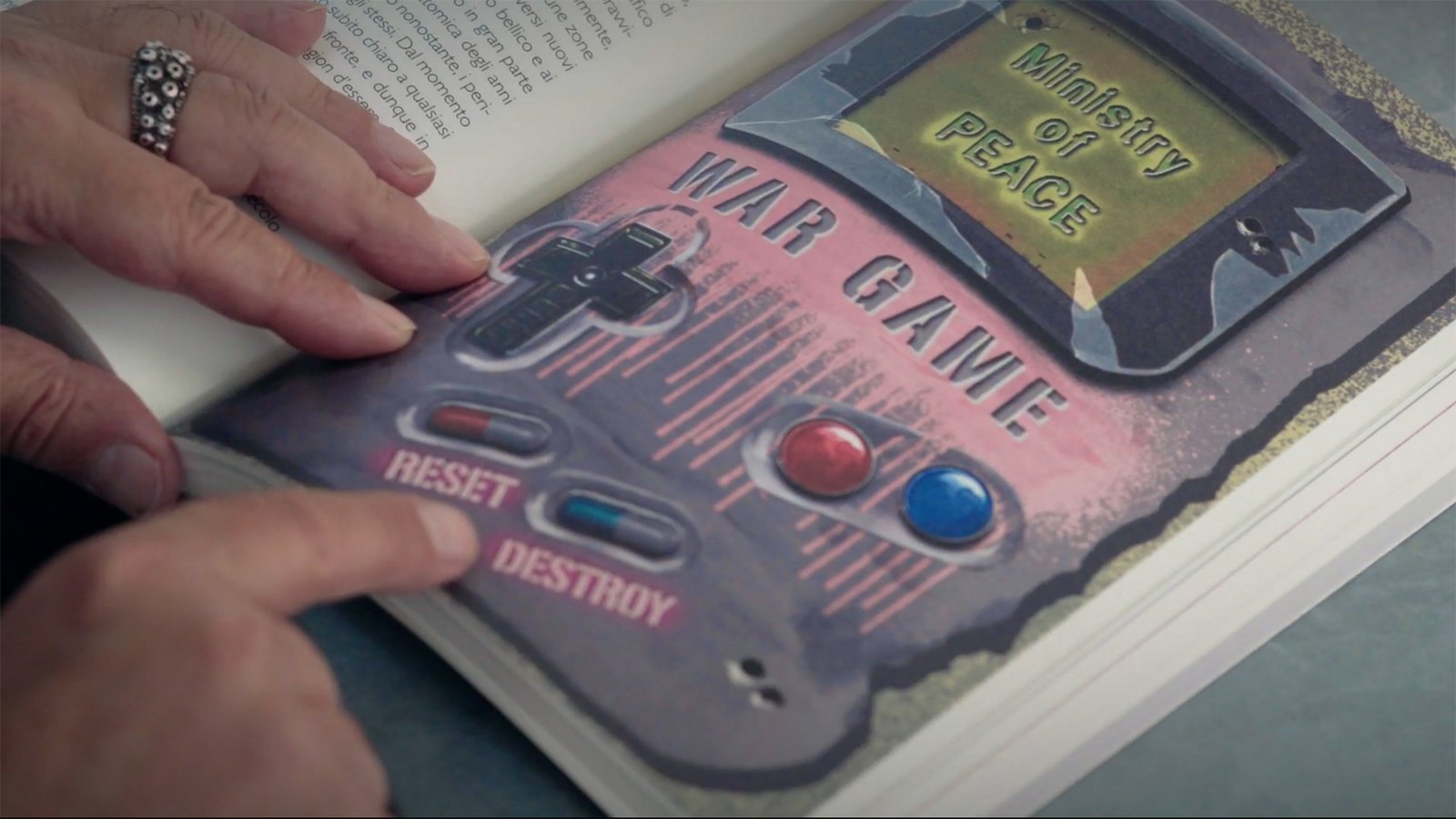

Oggi, il rapporto medico-paziente risente spesso di carenze significative in termini di comunicazione, come evidenziato nel libro Ho vinto una biopsia di Minnie Luongo. L’autrice, esperta giornalista nel campo della medicina, esplora come le interazioni tra medici e pazienti siano talvolta caratterizzate da scarsa empatia, ascolto e spiegazioni insufficienti . Luongo sottolinea come queste lacune possano intensificare il disagio emotivo del paziente, già fragile a causa della malattia. Un esempio lampante riguarda la difficoltà nel ricevere informazioni chiare e personalizzate sul proprio percorso di cura, spesso comunicato in modo meccanico e impersonale. Questo approccio tecnico e distante non solo mina la fiducia del paziente, ma accresce anche le sue paure e incertezze, rendendo l’esperienza sanitaria più traumatica e soprattutto quando l’incontro con il medico viene reso più raro. In risposta, l’autrice offre suggerimenti pratici per migliorare la comunicazione, tra cui schede informative che aiutano i pazienti ad affrontare le conversazioni difficili con i medici, suggerendo domande utili per ottenere chiarimenti. Il libro non è solo una testimonianza critica, ma anche una guida concreta per sensibilizzare i professionisti sanitari sull’importanza di un rapporto umano, empatico e rispettoso con i pazienti, promuovendo una medicina che non si limiti a curare, ma che sappia anche ascoltare.

“Mr. Simpatia mi ricevette in piedi: io feci per avvicinarmi alle lastre a lui mi disse zittito “ Signora è inutile. Tanto non ci capirebbe niente”. Gli risposi che qualcosa ne capivo, ma lui mi anticipò sentenziando “C’è un grappolo di microcalcifcazioni. Vabbè si tratterà di operare e fare un po' di radioterapia2”

A conclusione di questo articolo, possiamo chiederci: cosa si può fare di concreto per migliorare la relazione medico-paziente e facilitare il processo di cura? Emergono due proposte pratiche ed efficaci per sensibilizzare la società e formare nuovi medici.

La patient education è uno strumento fondamentale per migliorare la comprensione dei pazienti del percorso di cura. Educare i pazienti, infatti, li rende più consapevoli delle proprie condizioni e delle opzioni terapeutiche, facilitando un dialogo proficuo con i medici. Un esempio di sensibilizzazione è la campagna #KnowYourLemons dell’omonima Fondazione, che nel 2019 ha creato un’immagine di dodici limoni in una scatola di uova per illustrare i danni del cancro al seno. Questo approccio visivo, amichevole e facilmente comprensibile, ha insegnato a uomini e donne a riconoscere i dodici sintomi più comuni di questa patologia, rompendo il tabù e la paura attorno alla malattia. La semplicità e l'accessibilità dell'immagine, diffusa sui social media, hanno permesso a molte persone di informarsi in modo rapido ed empatico, senza dover affrontare rappresentazioni troppo complesse o sgradevoli della malattia.

#KnowYourLemons, Campagna social, Know your lemons Foundation, 2019

#KnowYourLemons, Campagna social, Know your lemons Foundation, 2019

Un’altra proposta sul versante formativo riguarda invece l’applicazione della Visual Thinking Strategy (VTS), che utilizza l’analisi di opere d’arte per affinare le capacità di osservazione e ascolto dei medici. Studi condotti da istituzioni come l’Harvard Medical School hanno dimostrato che l'osservazione dettagliata di dipinti aiuta i medici a sviluppare una visione più acuta ed empatica, migliorando la loro capacità di diagnosi e il loro approccio verso i pazienti. Questo esercizio non solo arricchisce le competenze cliniche, ma promuove una maggiore attenzione ai dettagli non verbali, fondamentale nel processo comunicativo medico-paziente.

La medicina come si è visto non è solo scienza, ma anche narrazione, ascolto e umanità. Ritrovare l'empatia nel rapporto medico-paziente, come ci insegnano arte e progetti innovativi, significa restituire dignità e fiducia a chi affronta la fragilità. Il futuro della cura passa da qui: trattare le persone, non solo i sintomi, sia nei pazienti che nei sanitari. Si tratta di benessere della collettività.

Fonti:

1E. Grossi (2013), Cultura e salute. La partecipazione culturale come strumento per un nuovo welfare. Milano, p. 1-42.

2L. Minnie. Ho vinto una Biopsia, Emmebi Edizioni Firenze, 2022.

Bibliografia di approfondimento:

- Cartwright L., Screening the Body: Tracing medcine’s Visual Culture, University Of Minnesota Press (1995)

-Domenici R., Arte e medicina: Il medico, il paziente e la malattia, Aonia Edizioni (2023)

- Gilman S. L., Health and Illness: Images of Difference, Reaktion Books (2004)

- Kemp M., Visualization: The Nature Book of Art and Science, University of California Press (2000)

Immagine di copertina: La lezione di anatomia del dottor Tulp, Rembrandt, 1632

È cultural designer e dottoranda in Medical Humanities e Welfare Polices. Il suo filo conduttore è la cura del benessere delle persone, che sia dietro un palco con Grato Cuore, Rosetum Jazzfestival, una cattedra alla Mohole School o una ricerca per ripensare la progettazione degli ambienti sanitari attraverso interventi artistici. Con Spaghetti Boost affronterà diversi temi sul binomio arte e santità in contesti internazionali e nazionali, proponendo come innovarlo concretamente.