Zdzisław Beksiński: vita, arte e tragedie del pittore polacco dell’orrore

Dall’infanzia in Polonia al successo mondiale, fino alla tragica fine: il viaggio artistico e personale di uno dei pittori più enigmatici del Novecento.

Sembra una mattina come le altre, quel giorno del 1970, a Cracovia. Un’auto si sta dirigendo verso l’Università d’Arte della città. Il traffico scorre senza intoppi. L’auto segue la lunga curva e, in lontananza, si scorge un passaggio a livello non custodito. Le sbarre sono alzate. La vegetazione intorno è molto fitta e vedere cosa ci sia ai lati è impossibile. Al volante c’è Zdzisław Beksiński, un giovane pittore che da qualche anno sta riscuotendo un ottimo successo in Polonia. Alcuni dei principali giornali hanno iniziato a parlare di lui. Dalle casse di quell’auto, sporcate da un leggero brusio di sottofondo, si diffondono le dolci note della Sonata n. 2 di Chopin. L’auto si avvicina al binario. Le ruote incontrano le rotaie. Da destra, un’ombra si proietta sull’autovettura. Una frazione di secondo, neppure il rumore sordo dell’urto. Solo buio e silenzio.

E questa è la fine?

No, un’oscurità che durerà tre mesi.

Da quell’incidente, Zdzisław Beksiński si risveglierà su un letto di ospedale, dopo essere stato in coma per circa novanta giorni. Quell’oscurità poteva sembrare la fine, ma molti la fanno coincidere con il vero inizio della carriera pittorica di Beksiński e del suo successo.

Sicuramente è un episodio che gli cambierà la vita, che lo stravolgerà in tutto.

Dopo il suo risveglio dirà: «Ho visto l’inferno e, per non impazzire, adesso devo cominciare a rappresentarlo».

Zdzislaw Beksinski, Untitled drawing, year 1968

Zdzislaw Beksinski, Untitled drawing, year 1968

Il 24 febbraio 1929, a Sanok, una città del sud della Polonia, nasce Zdzisław Beksiński. Per il padre, un imprenditore di un certo livello, non ci sono grandi alternative: il figlio dovrà studiare economia al liceo, così un giorno potrà trovare un posto sicuro in cui lavorare.

Il problema è che sono anni tragici per l’Europa, soprattutto per la Polonia che, nel 1939, quando Beksiński ha solo dieci anni, viene occupata dall’esercito nazista tedesco. La sua infanzia e adolescenza vengono segnate profondamente dalle ombre della guerra. La vita però deve proseguire. Beksiński si diploma, come molti suoi coetanei, in un liceo clandestino polacco che continua le lezioni all’insaputa dell’esercito occupante. Nel 1947 la Polonia viene liberata e il popolo polacco cerca di ritrovare una parvenza di normalità. Ancora una volta, Zdzisław non ha voce in capitolo sul proprio futuro: il padre lo obbliga a iscriversi alla Facoltà di Architettura a Cracovia. Il trasferimento nella capitale lo porta a conoscere Zofia Stankiewicz, l’amore della sua vita. È un colpo di fulmine che presto si trasforma in qualcosa di molto più serio.

Nel 1951 si sposano. L’anno successivo Beksiński si laurea in Architettura e, in un Paese in piena ricostruzione, trovare lavoro in un’impresa di costruzioni non è difficile. Ma scadenze, orari precisi, impegni, responsabilità e planimetrie non fanno per lui. Ben presto inizia a odiare tutto questo e dà il via a quel processo di avvicinamento alla fotografia. Nel frattempo cambia anche lavoro e viene assunto come designer di autobus per una delle principali fabbriche automobilistiche del Paese.

Nel 1958 la sua passione per la fotografia diventa qualcosa di concreto, soprattutto quando conosce altri artisti polacchi con i quali fonderà un gruppo informale aperto a discussioni letterarie e filosofiche. Nei due anni successivi partecipa a diverse mostre, ma ancora una volta sente un’insoddisfazione crescente per quello che sta facendo.

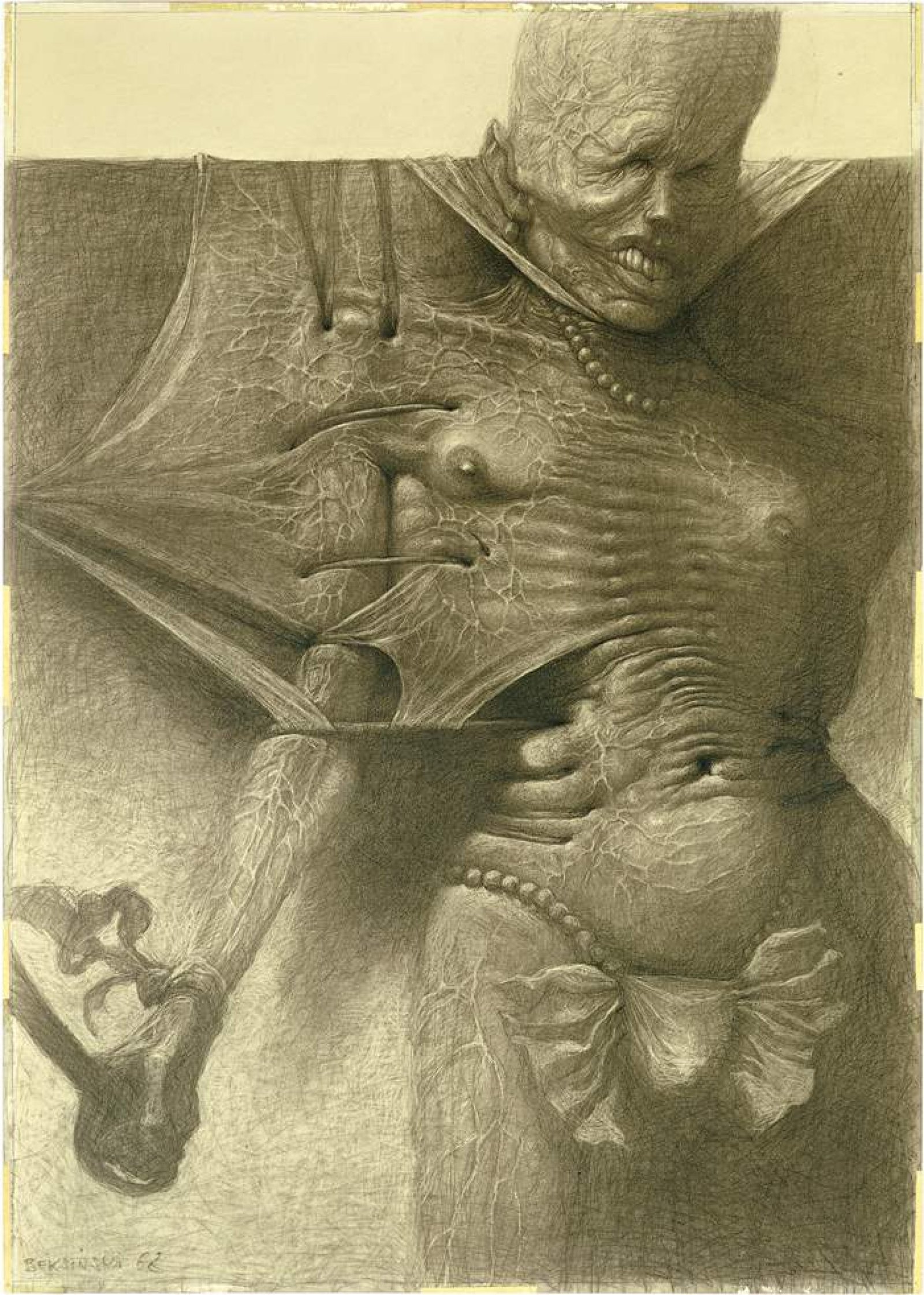

Zdzisław Beksiński, Autoportrait, 1956-57

Zdzisław Beksiński, Autoportrait, 1956-57

Nel 1960 lascia la fotografia perché la percepisce come troppo limitante e si dedica al disegno e alla pittura.

«Queste forme d’espressione per me sono fondamentali perché riescono a fotografare i sogni», risponde Beksiński a chi gli chiede il motivo di questo cambiamento.

Le sue opere iniziano a circolare e il suo successo cresce sempre di più. Gli viene persino offerta una borsa di studio a New York dall’allora direttore del Guggenheim Museum, ma Beksiński decide di rimanere in Polonia e di portare avanti la sua carriera nel suo Paese d’origine. Una scelta che si rivelerà vincente: il suo successo in patria ben presto si consoliderà.

Nel 1967, grazie alle vendite sempre più frequenti, riesce a lasciare anche il suo lavoro da designer nella fabbrica di autobus e a dedicarsi interamente alla sua arte. È un periodo felice e di stabilità finanziaria.

Tutto procede così bene che sembra quasi troppo bello per essere vero. Ma la vita è imprevedibile. Ed è così che si arriva a quella mattina e a quel binario incustodito. La macchina viene travolta dalla violenza del treno. Si accartoccia su se stessa e Beksiński riporta gravi traumi alla testa che lo fanno piombare in un coma profondo, destinato a durare tre mesi.

Molti collegano quell’episodio a un cambio radicale nella sua ricerca artistica. Personalmente, non so se sia davvero così. Ma, basandosi sulle prove oggettive di ciò che esporrà da quel momento in poi, è impossibile negare che lo stile del primo Beksiński inizi a essere pervaso da un mondo tetro, popolato da scheletri e demoni.

Due anni dopo quel tragico incidente, nel 1972, Beksiński presenta i suoi nuovi dipinti in una mostra a Varsavia. Il pubblico, che conosceva bene il suo stile, quasi non lo riconosce più. Davanti ai loro occhi, adesso, ci sono solo scene infernali, paesaggi inquietanti popolati da figure mostruose. Sono visioni che nessun artista osa rappresentare, o forse che nessun altro sarebbe in grado di tradurre sulla tela.

Dopo quel tragico incidente, Beksiński non sarà più lo stesso. La sua arte diventa la sua terapia, l’unico modo per portare alla luce ciò che lo divora dentro. È così riservato, così schivo ai riflettori e immerso nel proprio mondo interiore, che i suoi quadri appaiono quasi troppo violenti rispetto all’immagine che gli altri hanno di lui.

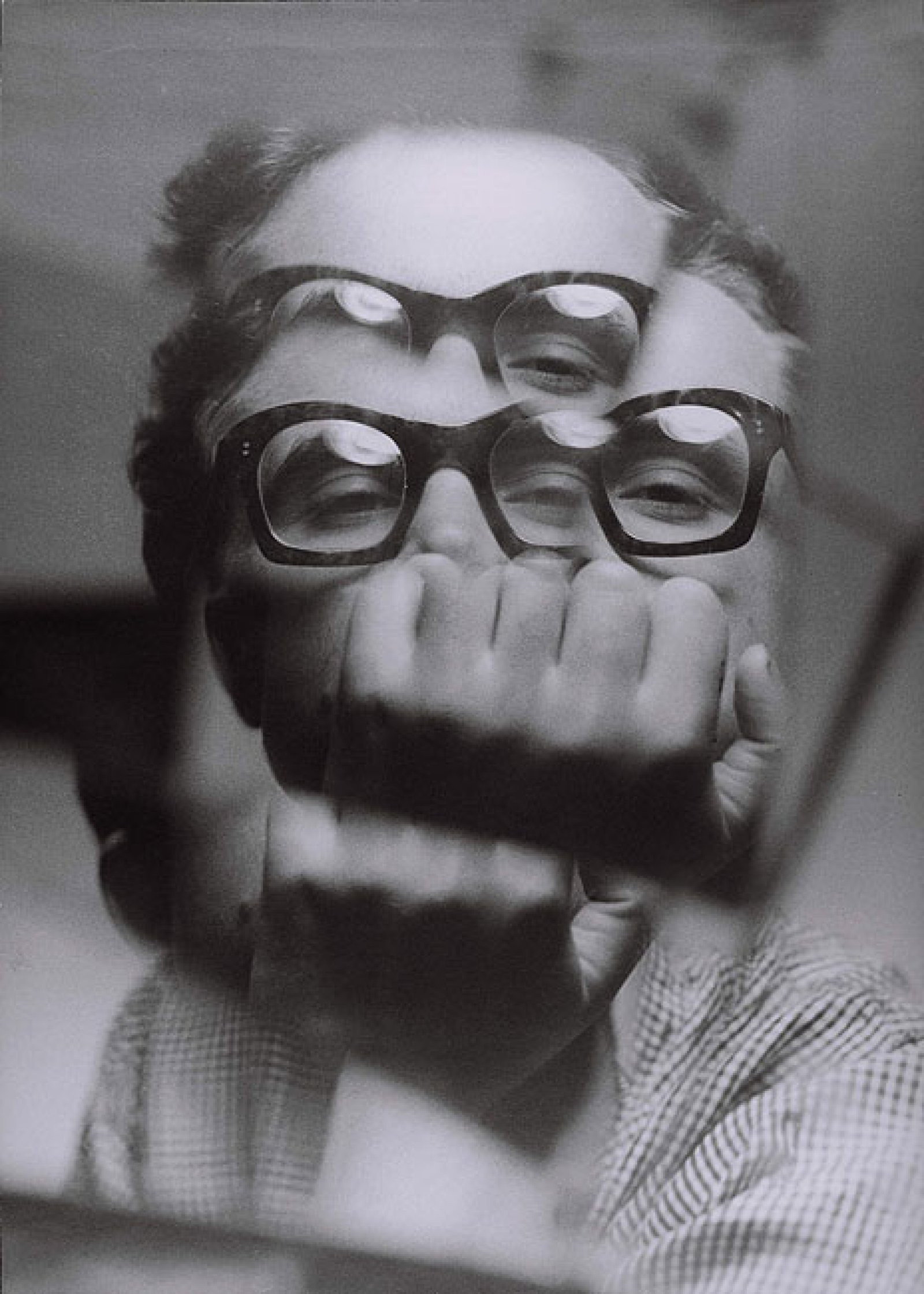

Zdzisław Beksiński, Untitled, 1984

Zdzisław Beksiński, Untitled, 1984

Nonostante il lento logoramento che quelle visioni provocano in Beksiński, la sua arte continua a far parlare di sé. Nel 1975 la giuria dei critici d’arte nazionale lo proclama miglior artista dei primi trent’anni della Repubblica Popolare Polacca, un’onorificenza che però non riflette la sua reale situazione economica. Poco dopo quella premiazione Beksiński è costretto a lasciare la sua casa a Sanok, il paese d’origine al quale era tornato con tanto piacere. Nel 1977 si trasferisce a Varsavia con la moglie e il figlio. È un trasloco difficile: troppe le opere accumulate, troppe le cose da portare via, troppo pesante la decisione di abbandonare quella casa.

Beksiński non ci pensa due volte: un gruppo di dipinti non lascerà mai quelle mura. Sono troppo personali, forse anche poco soddisfacenti per i suoi alti standard. Decide così di incendiarli, distruggendoli per sempre. Nessuno è mai riuscito a ricostruire quali fossero le opere perdute.

Quando parla del coma, lo ricorda sempre come il momento più buio della sua vita. Ma non può immaginare ciò che lo aspetta alla fine degli anni Novanta. Sua moglie Zofia muore di cancro nel 1998: la donna che lo ha sempre sostenuto, la sua compagna fedele e amata, scompare per sempre. La tristezza avvolge la casa dei Beksiński, un alone di malinconia sembra essere uscito da quelle tele e aver invaso quell’abitazione. I suoi quadri, da quel momento, diventano ancora di più delle finestre aperte sulla sua interiorità.

La vita però gli riserva una nuova sorpresa e un’altra tragedia lo colpisce appena un anno dopo. Alla vigilia di Natale, il figlio Tomasz si suicida a 41 anni. Nessuna lettera, nessuna spiegazione. Nulla che possa chiarire quel gesto, ammesso che un gesto simile possa davvero essere spiegato. Tomasz era uno stimato giornalista musicale, molto conosciuto per i programmi radiofonici che conduceva. Se, nella Polonia comunista, la musica rock riuscì a diffondersi, gran parte del merito fu proprio della sua ricerca instancabile.

Dopo quell’ennesimo dolore, Beksiński non riesce più a trovare motivi per uscire di casa. La sua naturale riservatezza si trasforma presto in depressione. Paradossalmente, questa chiusura ermetica nei confronti del mondo, e di tutto ciò che accade fuori dalle mura della sua casa, coincide con il massimo successo delle sue opere a livello internazionale. Diventa un artista riconosciuto in tutto il mondo, con vendite consistenti e un mercato sempre più interessato al suo lavoro.

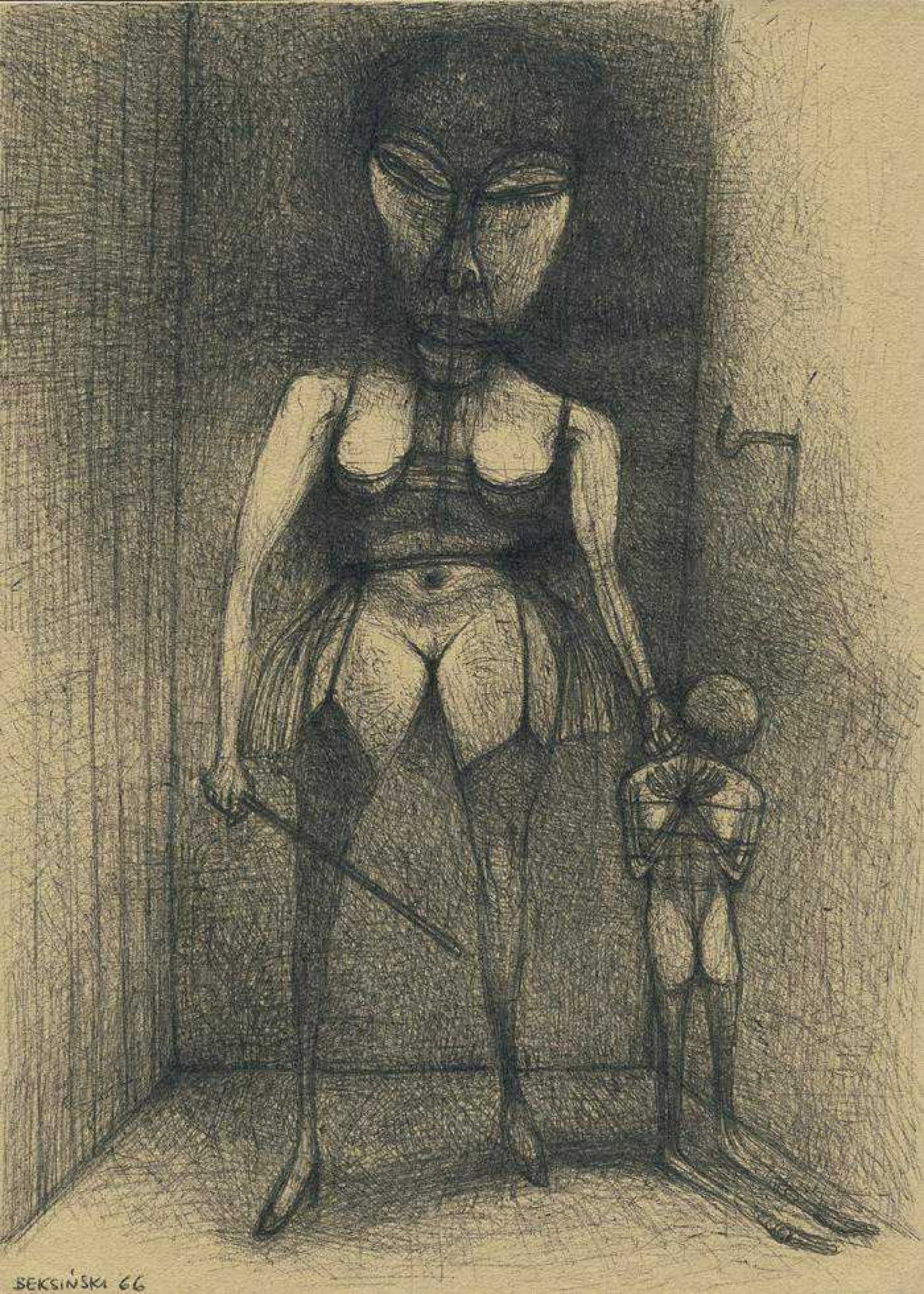

Zdzisław Beksiński, Untitled, 1966

Zdzisław Beksiński, Untitled, 1966

La sua discesa agli inferi, però, trova il suo epilogo nel pomeriggio del 21 febbraio 2005. Quando pensa di aver già ricevuto dalla vita tutte le violenze immaginabili, è proprio allora che il destino lo sorprende ancora una volta.

Beksiński trascorre quel giorno come tanti altri: ore passate a dipingere nel suo studio, circondato da musica classica, qualche passo nei corridoi, un caffè, la lettura dei giornali. Una monotonia asettica e autoimposta, nella quale si è volontariamente imprigionato dopo il suicidio del figlio.

Quel giorno il suo maggiordomo, il signor Kupiec, non è in servizio. Kupiec lavora da tempo per lui: non parlano molto, ma per Beksiński la sua presenza è un sostegno silenzioso, quasi una forma di compagnia. Kupiec ha un figlio, Robert, poco più che maggiorenne, ma con gravi problemi di tossicodipendenza. Il ragazzo accumula debiti su debiti, che non riesce mai a saldare, ed è sempre in cerca di denaro per procurarsi una nuova dose. Con lui, quasi inseparabile, c’è il cugino Łukasz, più giovane ma legato a Robert da un rapporto fraterno.

I due decidono di bussare alla porta di Beksiński per chiedergli un prestito, appellandosi alla sua generosità: dopotutto, ragionano, l’artista è solo, non ha più figli e potrebbe decidere di aiutarli. Beksiński, però, sa bene a cosa sarebbero serviti quei soldi, si tratta di circa cento dollari, una cifra irrisoria rispetto al suo patrimonio. Convinto di non voler alimentare quella spirale autodistruttiva, rifiuta la richiesta.

I toni si accendono. Robert e Łukasz lo minacciano, ma lui riesce a cacciarli di casa. Più tardi, decide di raccontare tutto al signor Kupiec, ma quell’avvertimento non servirà a nulla.

La mattina del 22 febbraio 2005, i due ragazzi tornano. Riescono a introdursi di nuovo nell’abitazione dell’artista, questa volta con dei coltelli nelle tasche. Le minacce diventano rabbia cieca.

Quella fredda mattina di febbraio, la vita di Beksiński viene spezzata dalla furia omicida di quei due. Viene trovato massacrato all’interno della sua casa, colpito da diciassette coltellate al torace e alla testa. Una violenza bestiale, un inferno di demoni scatenato su quel corpo ormai anziano.

Robert, dopo la confessione, viene condannato il 9 novembre 2006 a venticinque anni di carcere. Pena più lieve per il cugino Łukasz, poiché non ci sono prove concrete della sua partecipazione diretta all’omicidio, ma viene comunque condannato per falsa testimonianza e omissione di prove.

La vita di Beksiński si conclude così, come una delle più tragiche discese agli inferi. Lui che, dopo il suo incidente, aveva provato a tenere a distanza quell’inferno da cui fuggiva, finisce invece per esserne risucchiato, sempre più intrappolato nella sua rete infinita.

Non c’è una spiegazione per ciò che ha colpito Beksiński e la sua famiglia. Riguardando oggi quei quadri, è impossibile non vederli come un tragico presagio di ciò che sarebbe accaduto: una vita popolata da demoni, mostri infernali e paesaggi aridi.

Quelle scene, che da una parte mostravano le paure più profonde della sua interiorità, sono state anche la sua fortuna. Un presagio funesto, sì, ma che oggi rappresenta la sua eredità più grande.

Immagine di copertina: Zdzisław Beksiński, AA78, 1978.

Alessio Vigni, nato nel 1994. Progetta, cura, scrive e si occupa di arte e cultura contemporanea.

Collabora con importanti musei, fiere d'arte, organizzazioni artistiche. Come curatore indipendente, lavora principalmente con artisti emergenti. Recentemente ha curato "Warm waters" (Roma, 2025), "SNITCH Vol.2" (Verona, 2024)e la mostra "Dialoghi empatici" (Milano, 2024). La sua pratica curatoriale indaga il rapporto tra il corpo umano e le relazioni sociali dell'uomo contemporaneo.

Scrive per diverse riviste specializzate ed è autore di cataloghi d'arte e podcast. Per Psicografici Editore è coautore di SNITCH. Dentro la trappola (Roma, 2023). Dal 2024 è membro dell'Advisory Board di (un)fair.